The Rust Programming Language 日本語版

著:Steve Klabnik、Carol Nichols、貢献:Rustコミュニティ

このテキストのこの版ではRust 1.58(2022年1月13日リリース)かそれ以降が使われていることを前提にしています。 Rustをインストールしたりアップデートしたりするには第1章の「インストール」節を読んでください。

HTML版はhttps://doc.rust-lang.org/stable/book/で公開されています。

オフラインのときは、rustupでインストールしたRustを使ってrustup docs --bookで開けます。

訳注:日本語のHTML版はhttps://doc.rust-jp.rs/book-ja/で公開されています。

rustupを使ってオフラインで読むことはできません。

また、コミュニティによるいくつかの翻訳版もあります。

このテキストの(英語版の)ペーパーバック版と電子書籍版はNo Starch出版から発売されています。

まえがき

すぐにはわかりにくいかもしれませんが、Rustプログラミング言語は、エンパワーメント(empowerment)を根本原理としています: どんな種類のコードを現在書いているにせよ、Rustは幅広い領域で以前よりも遠くへ到達し、 自信を持ってプログラムを組む力を与え(empower)ます。

一例を挙げると、メモリ管理やデータ表現、並行性などの低レベルな詳細を扱う「システムレベル」のプログラミングがあります。 伝統的にこの分野は難解で、年月をかけてやっかいな落とし穴を回避する術を習得した選ばれし者にだけ可能と見なされています。 そのように鍛錬を積んだ者でさえ注意が必要で、さもないと書いたコードがクラッキングの糸口になったりクラッシュやデータ破損を引き起こしかねないのです。

この難しさを取り除くために、Rustは、古い落とし穴を排除し、その過程で使いやすく役に立つ洗練された一連のツールを提供します。 低レベルな制御に「下がる」必要があるプログラマは、お決まりのクラッシュやセキュリティホールのリスクを負わず、 気まぐれなツールチェーンのデリケートな部分を学ぶ必要なくRustで同じことができます。さらにいいことに、 Rustは、スピードとメモリ使用の観点で効率的な信頼性の高いコードへと自然に導くよう設計されています。

既に低レベルコードに取り組んでいるプログラマは、Rustを使用してさらなる高みを目指せます。例えば、 Rustで並列性を導入することは、比較的低リスクです: コンパイラが伝統的なミスを捕捉してくれるのです。 そして、クラッシュや脆弱性の糸口を誤って導入しないという自信を持ってコードの大胆な最適化に取り組めるのです。

ですが、Rustは低レベルなシステムプログラミングに限定されているわけではありません。十分に表現力豊かでエルゴノミックなので、 コマンドラインアプリやWebサーバ、その他様々な楽しいコードを書けます。この本の後半に両者の単純な例が見つかるでしょう。 Rustを使うことで1つの領域から他の領域へと使い回せる技術を身につけられます; ウェブアプリを書いてRustを学び、それからその同じ技術をラズベリーパイを対象に適用できるのです。

この本は、ユーザに力を与え(empower)るRustのポテンシャルを全て含んでいます。あなたのRustの知識のみをレベルアップさせるだけでなく、 プログラマとしての全般的な能力や自信をもレベルアップさせる手助けを意図した親しみやすくわかりやすいテキストです。 さあ、飛び込んで学ぶ準備をしてください。Rustコミュニティへようこそ!

- ニコラス・マットサキス(Nicholas Matsakis)とアーロン・チューロン(Aaron Turon)

はじめに

注釈: この本のこの版は、本として利用可能なThe Rust Programming Languageと、 No Starch Pressのebook形式と同じです。

The Rust Programming Languageへようこそ。Rustに関する入門書です。

Rustプログラミング言語は、高速で信頼できるソフトウェアを書く手助けをしてくれます。

高レベルのエルゴノミクス(訳注: ergonomicsとは、人間工学的という意味。砕いて言えば、人間に優しいということ)と低レベルの制御は、

しばしばプログラミング言語の設計においてトレードオフの関係になります;

Rustは、その衝突に挑戦しています。バランスのとれた強力な技術の許容量と素晴らしい開発者経験を通して、

Rustは伝統的にそれらの制御と紐付いていた困難全てなしに低レベルの詳細(メモリ使用など)を制御する選択肢を与えてくれます。

Rustは誰のためのものなの

Rustは、様々な理由により多くの人にとって理想的です。いくつか最も重要なグループを見ていきましょう。

開発者チーム

Rustは、いろんなレベルのシステムプログラミングの知識を持つ開発者の巨大なチームとコラボするのに生産的なツールであると証明してきています。 低レベルコードは様々な種類の微細なバグを抱える傾向があり、そのようなバグは他の言語だと広範なテストと、 経験豊富な開発者による注意深いコードレビューによってのみ捕捉されるものです。Rustにおいては、 コンパイラが並行性のバグも含めたこのようなとらえどころのないバグのあるコードをコンパイルするのを拒むことで、 門番の役割を担います。コンパイラとともに取り組むことで、チームはバグを追いかけるよりもプログラムのロジックに集中することに、 時間を費やせるのです。

Rustはまた、現代的な開発ツールをシステムプログラミング世界に導入します。

- Cargoは、付属の依存関係管理ツール兼ビルドツールで、依存関係の追加、コンパイル、管理を容易にし、Rustのエコシステム全体で一貫性を持たせます。

- Rustfmtフォーマットツールは開発者の間で一貫したコーディングスタイルを保証します。

- Rust言語サーバーは、IDE(統合開発環境)との統合により、コード補完やインラインエラーメッセージに対応しています。

これらのツールやRustのエコシステムの他のツールを使用することで、開発者はシステムレベルのコードを書きながら生産性を高めることができます。

学生

Rustは、学生やシステムの概念を学ぶことに興味のある方向けです。Rustを使用して、 多くの人がOS開発などの話題を学んできました。コミュニティはとても暖かく、喜んで学生の質問に答えてくれます。 この本のような努力を通じて、Rustチームはシステムの概念を多くの人、特にプログラミング初心者にとってアクセス可能にしたいと考えています。

企業

数百の企業が、大企業、中小企業を問わず、様々なタスクにプロダクションでRustを使用しています。 そのタスクには、コマンドラインツール、Webサービス、DevOpsツール、組み込みデバイス、 オーディオとビデオの解析および変換、暗号通貨、生物情報学、サーチエンジン、IoTアプリケーション、 機械学習、Firefoxウェブブラウザの主要部分さえ含まれます。

オープンソース開発者

Rustは、Rustプログラミング言語やコミュニティ、開発者ツール、ライブラリを開発したい方向けです。 あなたがRust言語に貢献されることを心よりお待ちしております。

スピードと安定性に価値を見出す方

Rustは、スピードと安定性を言語に渇望する方向けです。ここでいうスピードとは、 Rustコードの実行速度とプログラムを書くスピードのことです。Rustコンパイラのチェックにより、 機能の追加とリファクタリングを通して安定性を保証してくれます。これはこのようなチェックがない言語の脆いレガシーコードとは対照的で、 その場合開発者はしばしば、変更するのを恐れてしまいます。ゼロコスト抽象化を志向し、 手で書いたコードと同等の速度を誇る低レベルコードにコンパイルされる高レベル機能により、 Rustは安全なコードを高速なコードにもしようと努力しています。

Rust言語は他の多くのユーザのサポートも望んでいます; ここで名前を出した方は、 ただの最大の出資者の一部です。総合すると、Rustの最大の野望は、プログラマが数十年間受け入れてきた代償を、安全性と生産性、 スピードとエルゴノミクスを提供することで排除することです。Rustを試してみて、その選択が自分に合っているか確かめてください。

この本は誰のためのものなの

この本は、あなたが他のプログラミング言語でコードを書いたことがあることを想定していますが、 具体的にどの言語かという想定はしません。私たちは、幅広い分野のプログラミング背景からの人にとってこの資料を広くアクセスできるようにしようとしてきました。 プログラミングとはなんなのかやそれについて考える方法について多くを語るつもりはありません。 もし、完全なプログラミング初心者であれば、プログラミング入門を特に行う本を読むことでよりよく役に立つでしょう。

この本の使い方

一般的に、この本は、順番に読み進めていくことを前提にしています。後の章は、前の章の概念の上に成り立ち、 前の章では、特定の話題にさほど深入りしない可能性がありますが、後ほどの章で同じ話題を再検討するでしょう。

この本には2種類の章があるとわかるでしょう: 概念の章とプロジェクトの章です。概念の章では、 Rustの一面を学ぶでしょう。プロジェクトの章では、それまでに学んだことを適用して一緒に小さなプログラムを構築します。 2、12、20章がプロジェクトの章です。つまり、残りは概念の章です。

第1章はRustのインストール方法、“Hello, world!”プログラムの書き方、Rustのパッケージマネージャ兼、 ビルドツールのCargoの使用方法を説明します。第2章は、数当てゲームを作りながら、実際にRustでのプログラミングをやってもらう導入です。 ここでは概念をざっくりと講義し、後ほどの章で追加の詳細を提供します。 今すぐRustの世界に飛び込みたいなら、第2章こそがそのためのものです。第3章は他のプログラミング言語の機能に似たRustの機能を講義し、 第4章ではRustの所有権システムについて学びます。 あなたが次に進む前に全ての詳細を学ぶことを好む特別に几帳面な学習者なら、 第2章を飛ばして真っ先に第3章に行き、学んだ詳細を適用するプロジェクトに取り組みたくなった時に第2章に戻りたくなる可能性があります。

第5章は、構造体とメソッドについて議論し、第6章はenum、match式、if let制御フロー構文を講義します。

構造体とenumを使用してRustにおいて独自の型を作成します。

第7章では、Rustのモジュールシステムと自分のコードとその公開されたAPI(Application Programming Interface)を体系化するプライバシー規則について学びます。 第8章では、ベクタ、文字列、ハッシュマップなどの標準ライブラリが提供する一般的なコレクションデータ構造の一部を議論します。 第9章では、Rustのエラー処理哲学とテクニックを探究します。

第10章ではジェネリクス、トレイト、ライフタイムについて深入りし、これらは複数の型に適用されるコードを定義する力をくれます。

第11章は、完全にテストに関してで、Rustの安全性保証があってさえ、プログラムのロジックが正しいことを保証するために、

必要になります。第12章では、ファイル内のテキストを検索するgrepコマンドラインツールの一部の機能を自身で構築します。

このために、以前の章で議論した多くの概念を使用します。

第13章はクロージャとイテレータを探究します。これらは、関数型プログラミング言語由来のRustの機能です。 第14章では、Cargoをより詳しく調査し、他人と自分のライブラリを共有する最善の策について語ります。 第15章では、標準ライブラリが提供するスマートポインタとその機能を可能にするトレイトを議論します。

第16章では、並行プログラミングの異なるモデルを見ていき、Rustが恐れなしに複数のスレッドでプログラムする手助けをする方法を語ります。 第17章では、馴染み深い可能性のあるオブジェクト指向プログラミングの原則とRustのイディオムがどう比較されるかに目を向けます。

第18章は、パターンとパターンマッチングのリファレンスであり、これらはRustプログラムを通して、

考えを表現する強力な方法になります。第19章は、unsafe Rustやマクロ、ライフタイム、トレイト、型、関数、クロージャの詳細を含む、

興味のある高度な話題のスモーガスボード(訳注: 日本でいうバイキングのこと)を含みます。

第20章では、低レベルなマルチスレッドのWebサーバを実装するプロジェクトを完成させます!

最後に、言語についての有用な情報をよりリファレンスのような形式で含む付録があります。 付録AはRustのキーワードを講義し、付録Bは、Rustの演算子と記号、付録Cは、 標準ライブラリが提供する導出可能なトレイト、付録Dはいくつか便利な開発ツールを講義し、 付録EではRustのエディションについて説明します。付録Fではこの本の翻訳を見つけることができ、 付録GではRustの作られ方、そしてnightly Rustとは何かについて講義します。

この本を読む間違った方法なんてありません: 飛ばしたければ、どうぞご自由に! 混乱したら、前の章に戻らなければならない可能性もあります。ですが、自分に合った方法でどうぞ。

Rustを学ぶ過程で重要な部分は、コンパイラが表示するエラーメッセージを読む方法を学ぶことです: それは動くコードへと導いてくれます。そのため、各場面でコンパイラが表示するエラーメッセージとともに、 コンパイルできない例を多く提供します。適当に例を選んで走らせたら、コンパイルできないかもしれないことを知ってください! 周りのテキストを読んで実行しようとしている例がエラーになることを意図しているのか確認することを確かめてください。 フェリスもコードが動作するとは意図されていないコードを見分けるのを手助けしてくれます:

| Ferris | Meaning |

|---|---|

| このコードはコンパイルできません! | |

| このコードはパニックします! | |

| このコードは求められている振る舞いをしません。 |

ほとんどの場合、コンパイルできないあらゆるコードの正しいバージョンへと導きます。

ソースコード

この本が生成されるソースファイルは、GitHubで見つかります。

訳注: 日本語版はこちらです。

事始め

Rustの旅を始めましょう!学ぶべきことはたくさんありますが、いかなる旅もどこかから始まります。 この章では、以下のことを説明します:

- RustをLinux、macOS、Windowsにインストールする

Hello, world!と表示するプログラムを書くcargoというRustのパッケージマネージャ兼ビルドシステムを使用する

インストール

最初の手順は、Rustをインストールすることです。Rustは、Rustのバージョンと関連するツールを管理する、rustupというコマンドラインツールを使用してダウンロードします。ダウンロードには、インターネットへの接続が必要になります。

注釈: なんらかの理由で

rustupを使用したくない場合、Other Rust Installation Methods ページで、 他の選択肢をご覧になってください。

以下の手順で最新の安定版のRustコンパイラをインストールします。 Rustは安定性 (stability) を保証しているので、現在この本の例でコンパイルできるものは、新しいバージョンになってもコンパイルでき続けることが保証されます。 出力は、バージョンによって多少異なる可能性があります。Rustは頻繁にエラーメッセージと警告を改善しているからです。 言い換えると、どんな新しいバージョンでもこの手順に従ってインストールした安定版なら、 この本の内容で想定通りに動くはずです。

コマンドラインの記法

この章及び、本を通して、端末で使用するなんらかのコマンドを示すことがあります。読者が入力するべき行は、 全て

$で始まります。ただし、読者が$文字を入力する必要はありません; これは各コマンドの開始を示すために表示しているコマンドラインプロンプトです。$で始まらない行は、典型的には直前のコマンドの出力を示します。また、PowerShell限定の例には、$ではなく、>を使用します。

LinuxとmacOSにrustupをインストールする

LinuxかmacOSを使用しているなら、端末(ターミナル)を開き、以下のコマンドを入力してください:

$ curl --proto '=https' --tlsv1.2 https://sh.rustup.rs -sSf | sh

このコマンドはスクリプトをダウンロードし、rustupツールのインストールを開始し、Rustの最新の安定版をインストールします。

パスワードを求められる可能性があります。インストールがうまく行けば、以下の行が出現するでしょう:

Rust is installed now. Great!

リンカも必要になるでしょう。 リンカは、コンパイルされた出力をひとつのファイルに合体させるためにRustが使用するプログラムです。 リンカが既にインストールされている可能性は高いでしょう。 リンカエラーが発生したときは、Cコンパイラは典型的にリンカを含んでいるでしょうから、Cコンパイラをインストールすべきです。 一般的なRustパッケージの中には、Cコードに依存し、Cコンパイラが必要になるものもあるので、この理由からもCコンパイラは有用です。

macOSでは、以下を実行することでCコンパイラが手に入ります:

$ xcode-select --install

Linuxユーザは、通常はディストリビューションのドキュメントに従って、GCCまたはClangをインストールするべきです。

例えばUbuntuを使用している場合は、build-essentialパッケージをインストールすれば大丈夫です。

Windowsでrustupをインストールする

Windowsでは、https://www.rust-lang.org/tools/installに行き、手順に従ってRustをインストールしてください。 インストールの途中で、Visual Studio 2013以降用のMSVCビルドツールも必要になるという旨のメッセージが出るでしょう。

ビルドツールを取得するには、Visual Studio 2022をインストールする必要があるでしょう。 どのワークロード (workloads) をインストールするかと質問されたときは、以下を含めてください:

- 「C++によるデスクトップ開発」(“Desktop Development with C++”)

- Windows 10または11のSDK

- 英語の言語パック (English language pack) コンポーネント (お好みで他の任意の言語パックも)

訳注:Windowsの言語を日本語にしている場合は言語パックのところで「日本語」が選択されており、そのままの設定でインストールしても基本的に問題ないはずです。しかし、サードパーティーのツールやライブラリの中には英語の言語パックを必要とするものがあるため、「日本語」に加えて「英語」も選択することをお勧めします。

これ以降、cmd.exeとPowerShellの両方で動くコマンドを使用します。 特段の違いがあったら、どちらを使用すべきか説明します。

トラブルシューティング

Rustが正常にインストールされているか確かめるには、シェルを開いて以下の行を入力してください:

$ rustc --version

リリース済みの最新の安定版のバージョンナンバー、コミットハッシュ、コミット日が以下の形式で表示されるはずです。

rustc x.y.z (abcabcabc yyyy-mm-dd)

この情報が見られたなら、Rustのインストールに成功しています!

この情報が出ない場合は、次のようにしてRustが%PATH%システム環境変数にあることを確認してください。

Windows CMDでは:

> echo %PATH%

PowerShellでは:

> echo $env:Path

LinuxおよびmacOSでは:

$ echo $PATH

これらが全て正常であるのに、それでもRustがうまく動かないなら、助力を得られる場所はたくさんあります。 他のRustacean(Rustユーザが自分たちのことを呼ぶ、冗談めいたニックネーム)たちと交流する方法をコミュニティページで探してください。

訳注1:Rustaceanについて、いらないかもしれない補足です。公式Twitter曰く、Rustaceanはcrustaceans(甲殻類)から来ているそうです。 そのため、Rustのマスコットは(非公式らしいですが)カニ。上の会話でCの欠点を削ぎ落としているからcを省いてるの?みたいなことを聞いていますが、 違うそうです。検索したら、堅牢性が高いから甲殻類という意見もありますが、真偽は不明です。 明日使えるかもしれないトリビアでした。

訳注2:上にあるコミュニティページはどれも英語話者のコミュニティへのリンク集です。日本語話者のためのコミュニティがZulip rust-lang-jpにあり、こちらでもRustaceanたちが活発に議論をしています。 公式Discord同様、初心者向けの#beginnersチャンネルが存在するので、気軽に質問してみてください。

更新及びアンインストール

rustup経由でRustがインストールされたなら、新しくリリースされた版へ更新するのは簡単です。

シェルから以下の更新スクリプトを実行してください:

$ rustup update

Rustとrustupをアンインストールするには、シェルから以下のアンインストールスクリプトを実行してください:

$ rustup self uninstall

ローカルのドキュメンテーション

インストールされたRustには、オフラインでドキュメンテーションを閲覧できるように、ドキュメンテーションのローカルコピーが含まれています。

ブラウザでローカルのドキュメンテーションを開くには、rustup docを実行してください。

標準ライブラリにより提供される型や関数がなんなのかや、それをどう使えば良いのかがよくわからないときは、いつでもAPIのドキュメンテーションを検索してみてください!

Hello, World!

Rustをインストールしたので、最初のRustプログラムを書きましょう。新しい言語を学ぶ際に、

Hello, world!というテキストを画面に出力する小さなプログラムを書くことは伝統的なことなので、

ここでも同じようにしましょう!

注釈: この本は、コマンドラインに基礎的な馴染みがあることを前提にしています。Rustは、編集やツール、 どこにコードがあるかについて特定の要求をしないので、コマンドラインではなくIDEを使用することを好むのなら、 どうぞご自由にお気に入りのIDEを使用してください。今では、多くのIDEがなんらかの形でRustをサポートしています; 詳しくは、IDEのドキュメンテーションをご覧ください。 Rustチームは

rust-analyzerを介して優れたIDEサポートを可能にすることに注力しています。 詳しくは付録Dをご覧ください。

プロジェクトのディレクトリを作成する

Rustコードを格納するディレクトリを作ることから始めましょう。Rustにとって、コードがどこにあるかは問題ではありませんが、 この本の練習とプロジェクトのために、ホームディレクトリにprojectsディレクトリを作成してプロジェクトを全てそこに保管することを推奨します。

端末を開いて以下のコマンドを入力し、projectsディレクトリと、 projectsディレクトリ内に「Hello, world!」プロジェクトのディレクトリを作成してください。

Linux、macOS、そしてWindows上のPowerShellなら、こう入力してください:

$ mkdir ~/projects

$ cd ~/projects

$ mkdir hello_world

$ cd hello_world

Windowsのcmdなら、こう:

> mkdir "%USERPROFILE%\projects"

> cd /d "%USERPROFILE%\projects"

> mkdir hello_world

> cd hello_world

Rustプログラムを書いて走らせる

次にソースファイルを作り、main.rsというファイル名にしてください。Rustのファイルは常に .rsという拡張子で終わります。 ファイル名に2単語以上使っているなら、アンダースコアで区切るのが規約です。例えば、helloworld.rsではなく、 hello_world.rsを使用してください。

さて、作ったばかりのmain.rsファイルを開き、リスト1-1のコードを入力してください。

ファイル名: main.rs

fn main() { // 世界よ、こんにちは println!("Hello, world!"); }

リスト1-1: Hello, world!と出力するプログラム

ファイルを保存し、~/projects/hello_worldディレクトリの端末ウィンドウに戻ってください。 LinuxかmacOSなら、以下のコマンドを打ってファイルをコンパイルし、実行してください:

$ rustc main.rs

$ ./main

Hello, world!

Windowsなら、./mainの代わりに.\main.exeと打ちます:

> rustc main.rs

> .\main.exe

Hello, world!

OSに関わらず、Hello, world!という文字列が端末に出力されるはずです。この出力が見れないなら、

インストールの節の「トラブルシューティング」の部分に立ち戻って、助けを得る方法を参照してください。

Hello, world!が確かに出力されたら、おめでとうございます!正式にRustプログラムを書きました。

Rustプログラマになったのです!ようこそ!

Rustプログラムの解剖

この「Hello, world!」プログラムを詳しく再確認しましょう。 こちらがパズルの最初のピースです:

fn main() { }

これらの行はmainという名前の関数を定義しています。main関数は特別です: 常に全ての実行可能なRustプログラムで走る最初のコードになります。

ここで、1行目は、引数がなく何も返さないmainという関数を宣言しています。引数があるなら、かっこ(())の内部に入ります。

関数の本体は{}に包まれます。Rustでは、全ての関数本体の周りに波括弧が必要になります。

スペースを1つあけて、開き波括弧を関数宣言と同じ行に配置するのがいいスタイルです。

注釈: 複数のRustプロジェクトに渡って標準的なスタイルにこだわりたいなら、

rustfmtを使うことでコードを決まったスタイルに整形できるでしょう(rustfmtの詳細は付録Dで)。 Rustチームは、rustcのように標準的なRustの配布にこのツールを含んでいるため、既にコンピューターにインストールされているはずです!

main関数の本体は、こんなコードを抱えています:

#![allow(unused)] fn main() { println!("Hello, world!"); }

この行が、この小さなプログラムの全作業をしています: テキストを画面に出力するのです。 ここで気付くべき重要な詳細が4つあります。

まず、Rustのスタイルは、タブではなく、4スペースでインデントするということです。

2番目にprintln!はRustのマクロを呼び出すということです。代わりに関数を呼んでいたら、

println(!なし)と入力されているでしょう。Rustのマクロについて詳しくは、第19章で議論します。

とりあえず、!を使用すると、普通の関数ではなくマクロを呼んでいるのだということと、マクロは関数と同じルールには必ずしも従わないということを知っておくだけでいいでしょう。

3番目に、"Hello, world!"文字列が見えます。この文字列を引数としてprintln!に渡し、

この文字列が画面に表示されているのです。

4番目にこの行をセミコロン(;)で終え、この式が終わり、次の式の準備ができていると示唆していることです。

Rustコードのほとんどの行は、セミコロンで終わります。

コンパイルと実行は個別のステップ

新しく作成したプログラムをちょうど実行したので、その途中の手順を調査しましょう。

Rustプログラムを実行する前に、以下のように、rustcコマンドを入力し、ソースファイルの名前を渡すことで、

Rustコンパイラを使用してコンパイルしなければなりません。

$ rustc main.rs

あなたにCやC++の背景があるなら、これはgccやclangと似ていると気付くでしょう。コンパイルに成功後、

Rustはバイナリの実行可能ファイルを出力します。

Linux、macOS、WindowsのPowerShellなら、シェルでlsコマンドを入力することで実行可能ファイルを見られます:

$ ls

main main.rs

LinuxとmacOSでは、2つのファイルが見えるでしょう。 WindowsのPowerShellでは、CMDを使ったときに見ることになるのと同じ3つのファイルが見えるでしょう。 WindowsのCMDなら、以下のように入力するでしょう:

> dir /B %= the /B option says to only show the file names =%

%= /Bオプションは、ファイル名だけを表示することを宣言する =%

main.exe

main.pdb

main.rs

これは、.rs拡張子のソースコードファイル、実行可能ファイル(Windowsならmain.exe、他のプラットフォームでは、main)、 そして、Windowsを使用しているなら、.pdb拡張子のデバッグ情報を含むファイルを表示します。ここから、 mainかmain.exeを走らせます。このように:

$ ./main # or .\main.exe on Windows

# または、Widnowsなら.\main.exe

main.rsがHello, world!プログラムなら、この行はHello, world!と端末に出力します。

RubyやPython、JavaScriptなどの動的言語により造詣が深いなら、プログラムのコンパイルと実行を個別の手順で行うことに慣れていない可能性があります。

RustはAOTコンパイル(ahead-of-time; 訳注: 予め)言語です。つまり、プログラムをコンパイルし、

実行可能ファイルを誰かにあげ、あげた人がRustをインストールしていなくても実行できるわけです。

誰かに .rb、.py、.jsファイルをあげたら、それぞれRuby、Python、JavaScriptの処理系がインストールされている必要があります。

ですが、そのような言語では、プログラムをコンパイルし実行するには、1コマンドしか必要ないのです。

全ては言語設計においてトレードオフなのです。

簡単なプログラムならrustcでコンパイルするだけでも十分ですが、プロジェクトが肥大化してくると、

オプションを全て管理し、自分のコードを簡単に共有したくなるでしょう。次は、Cargoツールを紹介します。

これは、現実世界のRustプログラムを書く手助けをしてくれるでしょう。

Hello, Cargo!

CargoはRustのビルドシステム兼パッケージマネージャです。 ほとんどのRustaceanはこのツールを使ってRustプロジェクトを管理しています。 なぜなら、Cargoは多くの仕事、たとえばコードのビルド、コードが依存するライブラリのダウンロード、それらのライブラリのビルドなどを扱ってくれるからです。 (コードが必要とするライブラリのことを依存(dependencies)と呼びます)

いままでに書いたようなごく単純なRustプログラムには依存がありません。 「Hello, world!」プロジェクトをCargoでビルドしても、Cargoの中のコードをビルドする部分しか使わないでしょう。 より複雑なRustプログラムを書くようになると依存を追加することになりますが、Cargoを使ってプロジェクトを開始したなら、依存の追加もずっと簡単になります。

Rustプロジェクトの大多数がCargoを使用しているので、これ以降、この本では、あなたもCargoを使用していると想定します。 もし「インストール」節で紹介した公式のインストーラを使用したなら、CargoはRustと共にインストールされています。 Rustを他の方法でインストールした場合は、以下のコマンドをターミナルに入れて、Cargoがインストールされているか確認してください。

$ cargo --version

バージョンナンバーが表示されたならインストールされています!

command not foundなどのエラーが表示された場合は、自分がインストールした方法についてのドキュメントを参照して、Cargoを個別にインストールする方法を調べてください。

Cargoでプロジェクトを作成する

Cargoを使って新しいプロジェクトを作成し、元の「Hello, world!」プロジェクトとの違いを見ていきましょう。 projectsディレクトリ(または自分がコードを保存すると決めた場所)に戻ってください。 それから、OSに関係なく、以下を実行してください。

$ cargo new hello_cargo

$ cd hello_cargo

最初のコマンドはhello_cargoという名の新しいディレクトリとプロジェクトを作成します。 プロジェクトをhello_cargoと名付けたので、Cargoはそれに関連するいくつかのファイルを同名のディレクトリに作成します。

hello_cargoディレクトリに行き、ファイルの一覧を取得してください。 Cargoが2つのファイルと1つのディレクトリを生成してくれたことがわかるでしょう。 Cargo.tomlファイルとsrcディレクトリがあり、srcの中にはmain.rsファイルがあります。

また、.gitignoreファイルと共に新しいGitリポジトリも初期化されています。

もし、すでに存在するGitリポジトリの中でcargo newを実行したなら、Git関連のファイルは作られません。

cargo new --vcs=gitとすることで、この振る舞いを変更できます。

補足:Gitは一般的なバージョン管理システムです。

cargo newコマンドに--vcsフラグを与えることで、別のバージョン管理システムを使用したり、何も使用しないようにもできます。 利用可能なオプションを確認するにはcargo new --helpを実行します。

お気に入りのテキストエディタでCargo.tomlを開いてください。 リスト1-2のコードのようになっているはずです。

ファイル名:Cargo.toml

[package]

name = "hello_cargo"

version = "0.1.0"

edition = "2021"

# See more keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html

[dependencies]

リスト1-2:cargo newで生成されたCargo.tomlの内容

このファイルはTOML(Tom's Obvious, Minimal Language、トムの明確な最小限の言語)形式で、Cargoの設定フォーマットです。

最初の行の[package]はセクションヘッダーで、それ以降の文がパッケージを設定することを示します。

このファイルに情報を追加してく中で、他のセクションも追加していくことになります。

次の3行はCargoがプログラムをコンパイルするのに必要となる設定情報を指定します。

ここでは、名前、バージョン、使用するRustのエディションを指定しています。

editionキーについては付録Eで説明されています。

最後の行の[dependencies]は、プロジェクトの依存を列挙するためのセクションの始まりです。

Rustではコードのパッケージのことをクレートと呼びます。

このプロジェクトでは他のクレートは必要ありませんが、第2章の最初のプロジェクトでは必要になるので、そのときにこの依存セクションを使用します。

では、src/main.rsを開いて見てみましょう。

ファイル名: src/main.rs

fn main() { println!("Hello, world!"); }

Cargoはリスト1-1で書いたような「Hello, world!」プログラムを生成してくれています。 これまでのところ、私たちのプロジェクトとCargoが生成したプロジェクトの違いは、Cargoがコードをsrcディレクトリに配置したことと、 最上位のディレクトリにCargo.toml設定ファイルがあることです。

Cargoはソースファイルがsrcディレクトリにあることを期待します。 プロジェクトの最上位のディレクトリは、READMEファイル、ライセンス情報、設定ファイル、その他のコードに関係しないものだけを置きます。 Cargoを使うとプロジェクトを整理することができます。 すべてのものに決まった場所があり、すべてがその場所にあるのです。

「Hello, world!」プロジェクトのようにCargoを使用しないプロジェクトを開始したときでも、Cargoを使用するプロジェクトへと変換できます。 プロジェクトのコードをsrcディレクトリに移動し、適切なCargo.tomlファイルを作成すればいいのです。

Cargoプロジェクトをビルドし、実行する

では「Hello, world!」プログラムをCargoでビルドして実行すると、何が違うのかを見てみましょう! hello_cargoディレクトリから以下のコマンドを入力して、プロジェクトをビルドします。

$ cargo build

Compiling hello_cargo v0.1.0 (file:///projects/hello_cargo)

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 2.85 secs

このコマンドは実行ファイルを現在のディレクトリではなく、target/debug/hello_cargo(Windowsではtarget/debug/hello_cargo.exe)に作成します。 デフォルトのビルドはデバッグビルドなので、Cargoはバイナリをdebugという名前のディレクトリの中に入れます。 以下のコマンドで実行ファイルを実行できます。

$ ./target/debug/hello_cargo # or .\target\debug\hello_cargo.exe on Windows

# Windowsでは .\target\debug\hello_cargo.exe

Hello, world!

すべてがうまくいけば、ターミナルにHello, world!と表示されるはずです。

cargo buildを初めて実行したとき、Cargoは最上位にCargo.lockという新しいファイルを作成します。

このファイルはプロジェクト内の依存関係の正確なバージョンを記録しています。

このプロジェクトには依存がないので、このファイルの中は少しまばらです。

このファイルは手動で変更する必要はありません。

Cargoがその内容を管理してくれます。

先ほどはcargo buildでプロジェクトをビルドし、./target/debug/hello_cargoで実行しました。

cargo runを使うと、コードのコンパイルから、できた実行ファイルの実行までの全体を一つのコマンドで行えます。

$ cargo run

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.0 secs

Running `target/debug/hello_cargo`

Hello, world!

cargo buildを実行してから、バイナリへのパス全体を使って実行する、という手順をいちいち踏むより、

cargo runを使う方が便利なので、ほとんどの開発者はcargo runを使います。

今回はCargoがhello_cargoをコンパイルしていることを示す出力がないことに注目してください。

Cargoはファイルが変更されていないことに気づいたので、再ビルドせずに単にバイナリを実行したのです。

もしソースコードを変更していたら、Cargoは実行前にプロジェクトを再ビルドし、以下のような出力が表示されたことでしょう。

$ cargo run

Compiling hello_cargo v0.1.0 (file:///projects/hello_cargo)

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.33 secs

Running `target/debug/hello_cargo`

Hello, world!

Cargoはcargo checkというコマンドも提供しています。

このコマンドはコードがコンパイルできるか素早くチェックしますが、実行ファイルは生成しません。

$ cargo check

Checking hello_cargo v0.1.0 (file:///projects/hello_cargo)

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.32 secs

なぜ実行可能ファイルが欲しくないのでしょうか?

cargo checkは実行ファイルを生成するステップを省くことができるので、多くの場合、cargo buildよりもずっと高速です。

もし、あなたがコードを書きながら継続的にチェックするのなら、cargo checkを使えば、プロジェクトがまだコンパイルできるか確認するプロセスを高速化できます!

そのため多くのRustaceanはプログラムを書きながら定期的にcargo checkを実行し、コンパイルできるか確かめます。

そして、実行ファイルを使う準備ができたときにcargo buildを走らせるのです。

ここまでにCargoについて学んだことをおさらいしておきましょう。

cargo newを使ってプロジェクトを作成できるcargo buildを使ってプロジェクトをビルドできるcargo runを使うとプロジェクトのビルドと実行を1ステップで行えるcargo checkを使うとバイナリを生成せずにプロジェクトをビルドして、エラーがないか確認できる- Cargoは、ビルドの成果物をコードと同じディレクトリに保存するのではなく、target/debugディレクトリに格納する

Cargoを使用するもう一つの利点は、どのOSで作業していてもコマンドが同じであることです。 そのため、これ以降はLinuxやmacOS向けの手順と、Windows向けの手順を分けて説明することはありません。

リリースに向けたビルド

プロジェクトが最終的にリリースできるようになったら、cargo build --releaseを使い、最適化した状態でコンパイルできます。

このコマンドは実行ファイルを、target/debugではなく、target/releaseに作成します。

最適化によってRustコードの実行速度が上がりますが、それを有効にすることでプログラムのコンパイルにかかる時間が長くなります。

このため二つの異なるプロファイルがあるのです。

一つは開発用で、素早く頻繁に再ビルドしたいときのもの。

もう一つはユーザに渡す最終的なプログラムをビルドするためのもので、繰り返し再ビルドすることはなく、可能な限り高速に動作するようにします。

コードの実行時間をベンチマークするなら、必ずcargo build --releaseを実行し、target/releaseの実行ファイルを使ってベンチマークを取ってください。

習慣としてのCargo

単純なプロジェクトでは、Cargoは単にrustcを使うことに対してあまり多くの価値を生みません。

しかし、プログラムが複雑になるにつれて、その価値を証明することになるでしょう。

プログラムが複数のファイルに分かれるほど大きくなったり、依存が必要になってくると、

Cargoにビルドを調整させるほうがずっと簡単です。

hello_cargoプロジェクトは単純ではありますが、Rustのキャリアを通じて使うことになる本物のツールの多くを使用しています。

実際、既存のどんなプロジェクトで作業するときも、以下のコマンドを使えば、Gitでコードをチェックアウトし、そのプロジェクトのディレクトリに移動し、ビルドすることができます。

$ git clone example.org/someproject

$ cd someproject

$ cargo build

Cargoの詳細については、ドキュメントを参照してください。

まとめ

既にRustの旅の素晴らしいスタートを切っています! この章では以下を行う方法について学びました。

rustupで最新の安定版のRustをインストールする- 新しいRustのバージョンに更新する

- ローカルにインストールされたドキュメントを開く

- 「Hello, world!」プログラムを書き、

rustcを直接使って実行する - Cargoにおける習慣に従った新しいプロジェクトを作成し、実行する

いまは、より中身のあるプログラムを構築し、Rustコードの読み書きに慣れるのに良いタイミングでしょう。 そこで第2章では、数当てゲームプログラムを構築します。 もし、一般的なプログラミングの概念がRustでどう実現されるか学ぶことから始めたいのであれば、第3章を読んで、それから第2章に戻ってください。

数当てゲームのプログラミング

ハンズオン形式のプロジェクトに一緒に取り組むことで、Rustの世界に飛び込んでみましょう!

この章ではRustの一般的な概念を、実際のプログラムでの使い方を示しながら紹介します。

let、match、メソッド、関連関数、外部クレートなどについて学びます!

これらについての詳細は後続の章で取り上げますので、この章では基本的なところだけを練習します。

プログラミング初心者向けの定番問題である「数当てゲーム」を実装してみましょう。 これは次のように動作します。 プログラムは1から100までのランダムな整数を生成します。 そして、プレーヤーに予想(した数字)を入力するように促します。 予想が入力されると、プログラムはその予想が小さすぎるか大きすぎるかを表示します。 予想が当たっているなら、お祝いのメッセージを表示し、ゲームを終了します。

新規プロジェクトの立ち上げ

新しいプロジェクトを立ち上げましょう。 第1章で作成したprojectsディレクトリに移動し、以下のようにCargoを使って新規プロジェクトを作成します。

$ cargo new guessing_game

$ cd guessing_game

最初のコマンドcargo newは、第1引数としてプロジェクト名 (guessing_game) を取ります。

2番目のコマンドは新規プロジェクトのディレクトリに移動します。

生成されたCargo.tomlファイルを見てみましょう。

ファイル名:Cargo.toml

[package]

name = "guessing_game"

version = "0.1.0"

edition = "2021"

# See more keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html

[dependencies]

第1章で見たようにcargo newは「Hello, world!」プログラムを生成してくれます。

src/main.rsファイルをチェックしてみましょう。

ファイル名:src/main.rs

fn main() { println!("Hello, world!"); }

さて、cargo runコマンドを使って、この「Hello, world!」プログラムのコンパイルと実行を一気に行いましょう。

$ cargo run

Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.50s

Running `target/debug/guessing_game`

Hello, world!

このゲーム(の開発)では各イテレーションを素早くテストしてから、次のイテレーションに移ります。

runコマンドは、今回のようにプロジェクトのイテレーションを素早く回したいときに便利です。

訳注:ここでのイテレーションは、アジャイルな開発手法で用いられている用語にあたります。

イテレーションとは開発工程の「一回のサイクル」のことで、サイクルには、設計、実装、テスト、改善(リリース後の振り返り)が含まれます。 アジャイル開発ではイテレーションを数週間の短いスパンで一通り回し、それを繰り返すことで開発を進めていきます。

この章では「実装」→「テスト」のごく短いサイクルを繰り返すことで、プログラムに少しずつ機能を追加していきます。

src/main.rsファイルを開き直しましょう。 このファイルにすべてのコードを書いていきます。

予想を処理する

数当てゲームプログラムの最初の部分は、ユーザに入力を求め、その入力を処理し、期待した形式になっていることを確認することです。 手始めに、プレーヤーが予想を入力できるようにしましょう。 リスト2-1のコードをsrc/main.rsに入力してください。

ファイル名:src/main.rs

use std::io;

fn main() {

println!("Guess the number!"); // 数を当ててごらん

println!("Please input your guess."); // ほら、予想を入力してね

let mut guess = String::new();

io::stdin()

.read_line(&mut guess)

.expect("Failed to read line"); // 行の読み込みに失敗しました

println!("You guessed: {guess}"); // 次のように予想しました: {guess}

}リスト2-1:ユーザに予想を入力してもらい、それを出力するコード

このコードには多くの情報が詰め込まれています。

行ごとに見ていきましょう。

ユーザ入力を受け付け、結果を出力するためにはio(入出力)ライブラリをスコープに入れる必要があります。

ioライブラリは、stdと呼ばれる標準ライブラリに含まれています。

use std::io;

fn main() {

println!("Guess the number!"); // 数を当ててごらん

println!("Please input your guess."); // ほら、予想を入力してね

let mut guess = String::new();

io::stdin()

.read_line(&mut guess)

.expect("Failed to read line"); // 行の読み込みに失敗しました

println!("You guessed: {guess}"); // 次のように予想しました: {guess}

}Rustはデフォルトで、標準ライブラリで定義されているアイテムの中のいくつかを、すべてのプログラムのスコープに取り込みます。 このセットはprelude(プレリュード)と呼ばれ、標準ライブラリのドキュメントでその中のすべてを見ることができます。

使いたい型がpreludeにない場合は、その型をuse文で明示的にスコープに入れる必要があります。

std::ioライブラリをuseすると、ユーザ入力を受け付ける機能など(入出力に関する)多くの便利な機能が利用できるようになります。

第1章で見た通り、main関数がプログラムへのエントリーポイント(訳注:スタート地点)になります。

use std::io;

fn main() {

println!("Guess the number!"); // 数を当ててごらん

println!("Please input your guess."); // ほら、予想を入力してね

let mut guess = String::new();

io::stdin()

.read_line(&mut guess)

.expect("Failed to read line"); // 行の読み込みに失敗しました

println!("You guessed: {guess}"); // 次のように予想しました: {guess}

}fn構文は関数を新しく宣言し、かっこの()は引数がないことを示し、波括弧の{は関数の本体を開始します。

また、第1章で学んだように、println!は画面に文字列を表示するマクロです.

use std::io;

fn main() {

println!("Guess the number!"); // 数を当ててごらん

println!("Please input your guess."); // ほら、予想を入力してね

let mut guess = String::new();

io::stdin()

.read_line(&mut guess)

.expect("Failed to read line"); // 行の読み込みに失敗しました

println!("You guessed: {guess}"); // 次のように予想しました: {guess}

}このコードはゲームの内容などを示すプロンプトを表示し、ユーザに入力を求めています。

値を変数に保持する

次に、ユーザの入力を格納するための変数を作りましょう。 こんな感じです。

use std::io;

fn main() {

println!("Guess the number!"); // 数を当ててごらん

println!("Please input your guess."); // ほら、予想を入力してね

let mut guess = String::new();

io::stdin()

.read_line(&mut guess)

.expect("Failed to read line"); // 行の読み込みに失敗しました

println!("You guessed: {guess}"); // 次のように予想しました: {guess}

}プログラムが少し興味深いものになってきました。

この小さな行の中でいろいろなことが起きています。

let文を使って変数を作っています。

別の例も見てみましょう。

let apples = 5;この行ではapplesという名前の新しい変数を作成し5という値に束縛しています。

Rustでは変数はデフォルトで不変(immutable)で、これは一度変数に値を与えたらその値は変わらないという意味です。

この概念については第3章の「変数と可変性」の節で詳しく説明します。

変数を可変(mutable)にするには、変数名の前にmutをつけます。

let apples = 5; // immutable

// 不変

let mut bananas = 5; // mutable

// 可変注:

//構文は行末まで続くコメントを開始し、Rustはコメント内のすべて無視します。 コメントについては第3章で詳しく説明します。

数当てゲームのプログラムに戻りましょう。

ここまでの話でlet mut guessがguessという名前の可変変数を導入することがわかったと思います。

等号記号(=)はRustに、いまこの変数を何かに束縛したいことを伝えます。

等号記号の右側にはguessが束縛される値があります。

これはString::new関数を呼び出すことで得られた値で、この関数はString型の新しいインスタンスを返します。

Stringは標準ライブラリによって提供される文字列型で、サイズが拡張可能な、UTF-8でエンコードされたテキスト片になります。

::newの行にある::構文はnewがString型の関連関数であることを示しています。

関連関数とは、ある型(ここではString)に対して実装される関数のことです。

このnew関数は新しい空の文字列を作成します。

new関数は多くの型に見られます。

なぜなら、何らかの新しい値を作成する関数によくある名前だからです。

つまりlet mut guess = String::new();という行は可変変数を作成し、その変数は現時点では新しい空のStringのインスタンスに束縛されているわけです。

ふう!

ユーザの入力を受け取る

プログラムの最初の行にuse std::ioと書いて、標準ライブラリの入出力機能を取り込んだことを思い出してください。

ここでioモジュールのstdin関数を呼び出して、ユーザ入力を処理できるようにしましょう。

use std::io;

fn main() {

println!("Guess the number!"); // 数を当ててごらん

println!("Please input your guess."); // ほら、予想を入力してね

let mut guess = String::new();

io::stdin()

.read_line(&mut guess)

.expect("Failed to read line"); // 行の読み込みに失敗しました

println!("You guessed: {guess}"); // 次のように予想しました: {guess}

}もし、プログラムの最初にuse std::io;と書いてioライブラリをインポートしていなかったとしても、std::io::stdinのように呼び出せば、この関数を利用できます。

stdin関数はターミナルの標準入力へのハンドルを表す型であるstd::io::Stdinのインスタンスを返します。

次の.read_line(&mut guess)行は、標準入力ハンドルのread_lineメソッドを呼び出し、ユーザからの入力を得ています。

また、read_lineの引数として&mut guessを渡し、ユーザ入力をどの文字列に格納するかを指示しています。

read_lineメソッドの仕事は、ユーザが標準入力に入力したものを文字列に(いまの内容を上書きせずに)追加することですので、文字列を引数として渡しているわけです。

引数の文字列は、その内容をメソッドが変更できるように、可変である必要があります。

この&は、この引数が参照であることを示し、これによりコードの複数の部分が同じデータにアクセスしても、そのデータを何度もメモリにコピーしなくて済みます。

参照は複雑な機能(訳注:一部のプログラム言語では正しく使うのが難しい機能)ですが、Rustの大きな利点の一つは参照を安全かつ簡単に使用できることです。

このプログラムを完成させるのに、そのような詳細を知る必要はないでしょう。

とりあえず知っておいてほしいのは、変数のように参照もデフォルトで不変であることです。

したがって、&guessではなく&mut guessと書いて可変にする必要があります。

(参照については第4章でより詳しく説明します)

Resultで失敗の可能性を扱う

まだ、このコードの行は終わってません。 これから説明するのはテキスト上は3行目になりますが、まだ一つの論理的な行の一部分に過ぎません。 次の部分はこのメソッドです。

use std::io;

fn main() {

println!("Guess the number!"); // 数を当ててごらん

println!("Please input your guess."); // ほら、予想を入力してね

let mut guess = String::new();

io::stdin()

.read_line(&mut guess)

.expect("Failed to read line"); // 行の読み込みに失敗しました

println!("You guessed: {guess}"); // 次のように予想しました: {guess}

}このコードは、こう書くこともできました。

io::stdin().read_line(&mut guess).expect("Failed to read line");しかし、長い行は読みづらいので分割したほうがよいでしょう。

.method_name()構文でメソッドを呼び出すとき、長い行を改行と空白で分割するのが賢明なことがよくあります。

それでは、この行(expect()メソッド)が何をするのか説明します。

前述したように、read_lineメソッドは渡された文字列にユーザが入力したものを入れますが、同時にResult値も返します。

Resultは列挙型、またはenumともよく呼ばれるもののひとつです。

列挙型は、複数の取りうる状態の中からどれか一つになることができる型です。

私たちはこのそれぞれの取りうる状態のことを列挙子 (variant) と呼びます。

enumについては第6章で詳しく説明します。

これらのResult型の目的は、エラー処理に関わる情報を符号化(エンコード)することです。

Resultの列挙子はOkかErrです。

Ok列挙子は処理が成功したことを示し、Okの中には正常に生成された値が入っています。

Err列挙子は処理が失敗したことを意味し、Errには処理が失敗した過程や理由についての情報が含まれています。

Result型の値にも、他の型と同様にメソッドが定義されています。

Resultのインスタンスにはexpectメソッドがありますので、これを呼び出せます。

このResultインスタンスがErrの値の場合、expectメソッドはプログラムをクラッシュさせ、引数として渡されたメッセージを表示します。

read_lineメソッドがErrを返したら、それはおそらく基礎となるオペレーティング・システムに起因するものでしょう。

もしこのResultオブジェクトがOk値の場合、expectメソッドはOk列挙子が保持する戻り値を取り出して、その値だけを返してくれます。

こうして私たちはその値を使うことができるわけです。

今回の場合、その値はユーザ入力のバイト数になります。

もしexpectメソッドを呼び出さなかったら、コンパイルはできるものの警告が出るでしょう。

$ cargo build

Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)

warning: unused `Result` that must be used

(警告: 使用されなければならない`Result`が使用されていません)

--> src/main.rs:10:5

|

10 | io::stdin().read_line(&mut guess);

| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

|

= note: this `Result` may be an `Err` variant, which should be handled

= note: `#[warn(unused_must_use)]` on by default

help: use `let _ = ...` to ignore the resulting value

(ヘルプ: 結果の値を無視するには `let _ = ...` を使用してください)

|

10 | let _ = io::stdin().read_line(&mut guess);

| +++++++

warning: `guessing_game` (bin "guessing_game") generated 1 warning

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.59s

Rustは私たちがread_lineから返されたResult値を使用していないことを警告し、これはプログラムがエラーの可能性に対処していないことを示します。

警告を抑制する正しい方法は実際にエラー処理コードを書くことです。

しかし、現時点では問題が起きたときにこのプログラムをクラッシュさせたいだけなので、expectが使えるわけです。

エラーからの回復については第9章で学びます。

println!マクロのプレースホルダーで値を表示する

閉じ波かっこを除けば、ここまでのコードで説明するのは残り1行だけです。

use std::io;

fn main() {

println!("Guess the number!"); // 数を当ててごらん

println!("Please input your guess."); // ほら、予想を入力してね

let mut guess = String::new();

io::stdin()

.read_line(&mut guess)

.expect("Failed to read line"); // 行の読み込みに失敗しました

println!("You guessed: {guess}"); // 次のように予想しました: {guess}

}この行はユーザの入力を現在保持している文字列を表示します。

一組の波括弧の{}はプレースホルダーです。

{}は値を所定の場所に保持する小さなカニのはさみだと考えてください。

変数の値を表示するときは、変数名を波括弧の中に入れればよいです。

式の評価結果を表示するときは、フォーマット文字列の中に空の波括弧を置き、それぞれの空の波括弧プレースホルダに表示する式を同じ順で、カンマ区切りリストにして続けてください。

一回のprintln!の呼び出しで変数と式の結果を表示するなら次のようになります。

#![allow(unused)] fn main() { let x = 5; let y = 10; println!("x = {x} and y + 2 = {}", y + 2); }

このコードはx = 5 and y + 2 = 12と表示するでしょう。

最初の部分をテストする

数当てゲームの最初の部分をテストしてみましょう。

cargo runで走らせてください。

$ cargo run

Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 6.44s

Running `target/debug/guessing_game`

Guess the number!

Please input your guess.

6

You guessed: 6

これで、キーボードからの入力を得て、それを表示するという、ゲームの最初の部分は完成になります。

秘密の数字を生成する

次にユーザが数当てに挑戦する秘密の数字を生成する必要があります。

この数字を毎回変えることで何度やっても楽しいゲームになります。

ゲームが難しくなりすぎないように1から100までの乱数を使用しましょう。

Rustの標準ライブラリには、まだ乱数の機能は含まれていません。

ですが、Rustの開発チームがこの機能を持つrandクレートを提供してくれています。

クレートを使用して機能を追加する

クレートはRustソースコードを集めたものであることを思い出してください。

私たちがここまで作ってきたプロジェクトはバイナリクレートであり、これは実行可能ファイルになります。

randクレートはライブラリクレートです。

他のプログラムで使用するためのコードが含まれており、単独で実行することはできません。

Cargoがその力を発揮するのは外部クレートと連携するときです。

randを使ったコードを書く前に、Cargo.tomlファイルを編集してrandクレートを依存関係に含める必要があります。

そのファイルを開いて、Cargoが作ってくれた[dependencies]セクションヘッダの下に次の行を追加してください。

バージョンナンバーを含め、ここに書かれている通り正確にrandを指定してください。

そうしないと、このチュートリアルのコード例が動作しないかもしれません:

ファイル名:Cargo.toml

[dependencies]

rand = "0.8.5"

Cargo.tomlファイルでは、ヘッダに続くものはすべて、他のセクションが始まるまで続くセクションの一部になります。

(訳注:Cargo.tomlファイル内には複数のセクションがあり、各セクションは[ ]で囲まれたヘッダ行から始まります)

[dependencies]はプロジェクトが依存する外部クレートと必要とするバージョンをCargoに伝えます。

今回はrandクレートを0.8.5というセマンティックバージョン指定子で指定します。

Cargoはセマンティックバージョニング(SemVerと呼ばれることもあります)を理解しており、これはバージョンナンバーを記述するための標準です。

0.8.5という指定子は実際には^0.8.5の省略記法で、0.8.5以上0.9.0未満の任意のバージョンを意味します。

Cargoはこれらのバージョンを、バージョン0.8.5と互換性のある公開APIを持つものとみなします。 この仕様により、この章のコードが引き続きコンパイルできるようにしつつ、最新のパッチリリースを取得できるようになります。 0.9.0以降のバージョンは、以下の例で使用しているものと同じAPIを持つことを保証しません。

さて、コードを一切変えずに、次のリスト2-2のようにプロジェクトをビルドしてみましょう。

$ cargo build

Updating crates.io index

(crates.ioインデックスを更新しています)

Downloaded rand v0.8.5

(rand v0.8.5をダウンロードしています)

Downloaded libc v0.2.127

Downloaded getrandom v0.2.7

Downloaded cfg-if v1.0.0

Downloaded ppv-lite86 v0.2.16

Downloaded rand_chacha v0.3.1

Downloaded rand_core v0.6.3

Compiling libc v0.2.127

(libc v0.2.127をコンパイルしています)

Compiling getrandom v0.2.7

Compiling cfg-if v1.0.0

Compiling ppv-lite86 v0.2.16

Compiling rand_core v0.6.3

Compiling rand_chacha v0.3.1

Compiling rand v0.8.5

Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)

(guessing_game v0.1.0をコンパイルしています)

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 2.53s

リスト2-2:randクレートを依存として追加した後のcargo buildコマンドの出力

もしかしたら異なるバージョンナンバー(とはいえ、SemVerのおかげですべてのコードに互換性があります)や、 異なる行(オペレーティングシステムに依存します)が表示されるかもしれません。 また、行の順序も違うかもしれません。

外部依存を持つようになると、Cargoはその依存関係が必要とするすべてについて最新のバージョンをレジストリから取得します。 レジストリとはCrates.ioのデータのコピーです。 Crates.ioは、Rustのエコシステムにいる人たちがオープンソースのRustプロジェクトを投稿し、他の人が使えるようにする場所です。

レジストリの更新後、Cargoは[dependencies]セクションにリストアップされているクレートをチェックし、まだ取得していないものがあればダウンロードします。

ここでは依存関係としてrandだけを書きましたが、randが動作するために依存している他のクレートも取り込まれています。

クレートをダウンロードしたあと、Rustはそれらをコンパイルし、依存関係が利用できる状態でプロジェクトをコンパイルします。

何も変更せずにすぐにcargo buildコマンドを再度実行すると、Finishedの行以外は何も出力されないでしょう。

Cargoはすでに依存関係をダウンロードしてコンパイル済みであることを認識しており、また、あなたがCargo.tomlファイルを変更していないことも知っているからです。

さらに、Cargoはあなたがコードを何も変更していないことも知っているので、再コンパイルもしません。

何もすることがないので単に終了します。

src/main.rsファイルを開いて些細な変更を加え、それを保存して再度ビルドすると2行しか表示されません。

$ cargo build

Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 2.53 secs

これらの行はCargoがsrc/main.rsファイルへの小さな変更に対して、ビルドを更新していることを示しています。 依存関係は変わっていないので、Cargoは既にダウンロードしてコンパイルしたものが再利用できることを知っています。

Cargo.lockファイルで再現可能なビルドを確保する

Cargoはあなたや他の人があなたのコードをビルドするたびに、同じ生成物をリビルドできるようにするしくみを備えています。

Cargoは何も指示されない限り、指定したバージョンの依存のみを使用します。

たとえば来週randクレートのバージョン0.8.6が出て、そのバージョンには重要なバグ修正が含まれていますが、同時にあなたのコードを破壊するリグレッションも含まれているとします。

これに対応するため、Rustはcargo buildを最初に実行したときにCargo.lockファイルを作成します。

(いまのguessing_gameディレクトリにもあるはずです)

プロジェクトを初めてビルドするとき、Cargoは条件に合うすべての依存関係のバージョンを計算しCargo.lockファイルに書き込みます。 次にプロジェクトをビルドすると、CargoはCargo.lockファイルが存在することを確認し、バージョンを把握するすべての作業を再び行う代わりに、そこで指定されているバージョンを使うでしょう。 これにより再現性のあるビルドを自動的に行えます。 言い換えれば、Cargo.lockファイルのおかげで、あなたが明示的にアップグレードするまで、プロジェクトは0.8.5を使い続けます。 Cargo.lockファイルは再現性のあるビルドのために重要なので、プロジェクトの残りのコードとともにソース管理にチェックインされることが多いです。

クレートを更新して新バージョンを取得する

クレートを本当にアップグレードしたくなったときのために、Cargoはupdateコマンドを提供します。

このコマンドはCargo.lockファイルを無視して、Cargo.tomlファイル内の全ての指定に適合する最新バージョンを算出します。

成功したらCargoはそれらのバージョンをCargo.lockファイルに記録します。

ただし、デフォルトでCargoは0.8.5以上、0.9.0未満のバージョンのみを検索します。

もしrandクレートの新しいバージョンとして0.8.6と0.9.0の二つがリリースされていたなら、cargo updateを実行したときに以下のようなメッセージが表示されるでしょう。

$ cargo update

Updating crates.io index

(crates.ioインデックスを更新しています)

Updating rand v0.8.5 -> v0.8.6

(randクレートをv0.8.5 -> v0.8.6に更新しています)

Cargoは0.9.0リリースを無視します。

またそのとき、Cargo.lockファイルが変更され、randクレートの現在使用中のバージョンが0.8.6になったことにも気づくでしょう。

そうではなく、randのバージョン0.9.0か、0.9.x系のどれかを使用するには、Cargo.tomlファイルを以下のように変更する必要があります。

[dependencies]

rand = "0.9.0"

次にcargo buildコマンドを実行したとき、Cargoは利用可能なクレートのレジストリを更新し、あなたが指定した新しいバージョンに従ってrandの要件を再評価します。

Cargoとそのエコシステムについては、まだ伝えたいことが山ほどありますが、それらについては第14章で説明します。 いまのところは、これだけ知っていれば十分です。 Cargoはライブラリの再利用をとても簡単にしてくれるので、Rustaceanが数多くのパッケージから構成された小さなプロジェクトを書くことが可能になっています。

乱数を生成する

randクレートを使って予想する数字を生成しましょう。

次のステップはsrc/main.rsファイルをリスト2-3のように更新することです。

ファイル名:src/main.rs

use std::io;

use rand::Rng;

fn main() {

println!("Guess the number!");

let secret_number = rand::thread_rng().gen_range(1..=100);

println!("The secret number is: {secret_number}"); //秘密の数字は次の通り: {secret_number}

println!("Please input your guess.");

let mut guess = String::new();

io::stdin()

.read_line(&mut guess)

.expect("Failed to read line");

println!("You guessed: {guess}");

}リスト2-3:乱数を生成するコードの追加

まずuse rand::Rng;という行を追加します。

Rngトレイトは乱数生成器が実装すべきメソッドを定義しており、それらのメソッドを使用するには、このトレイトがスコープ内になければなりません。

トレイトについて詳しくは第10章で解説します。

次に、途中に2行を追加しています。

最初の行ではrand::thread_rng関数を呼び出して、これから使う、ある特定の乱数生成器を取得しています。

なお、この乱数生成器は現在のスレッドに固有で、オペレーティングシステムからシード値を得ています。

そして、この乱数生成器のgen_rangeメソッドを呼び出しています。

このメソッドはuse rand::Rng;文でスコープに導入したRngトレイトで定義されています。

gen_rangeメソッドは範囲式を引数にとり、その範囲内の乱数を生成してくれます。

ここで使っている範囲式の種類は開始..=終了という形式で、下限値と上限値をともに含みます。

そのため、1から100までの数をリクエストするには1..101と指定する必要があります。

注:クレートのどのトレイトを

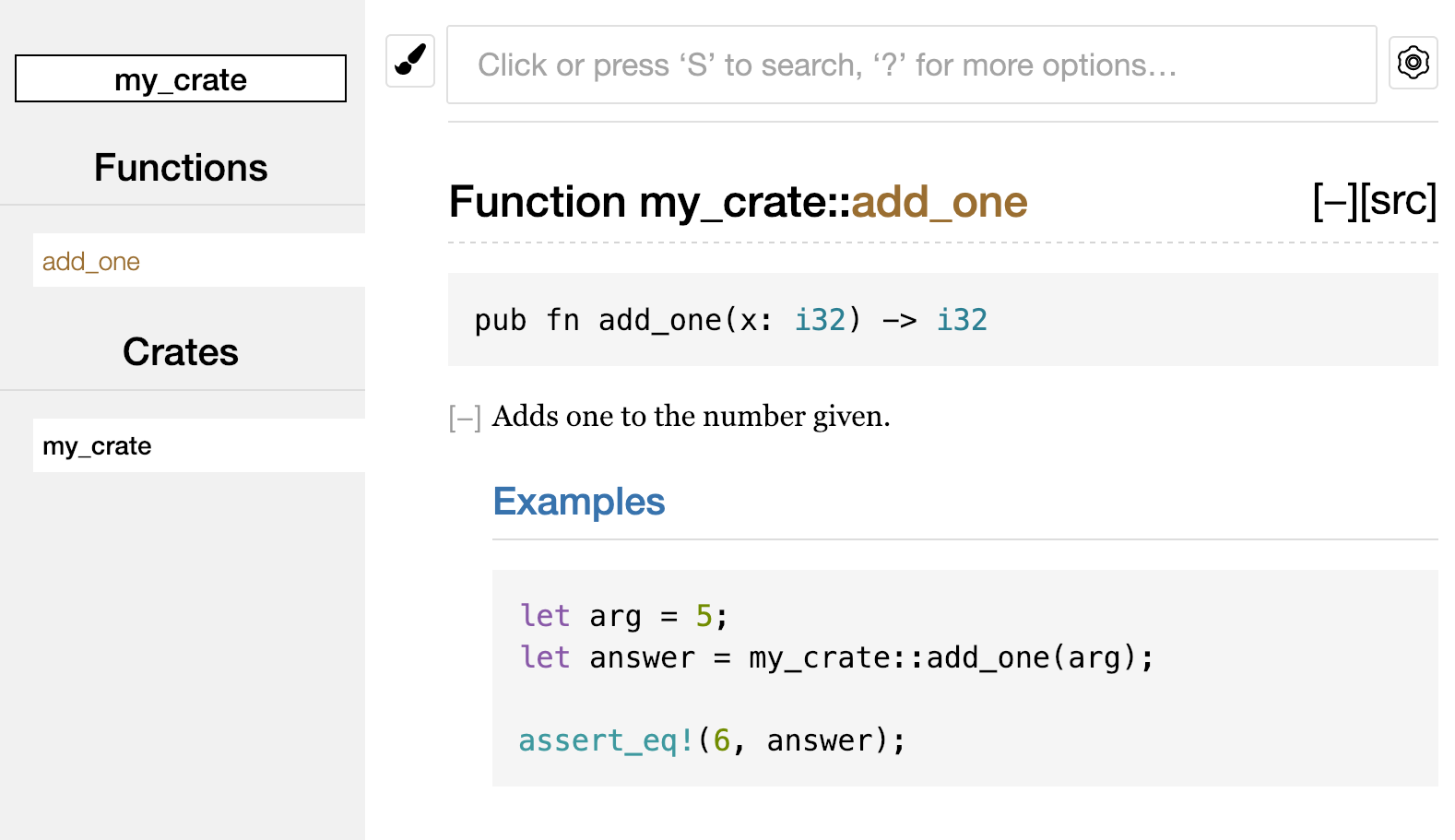

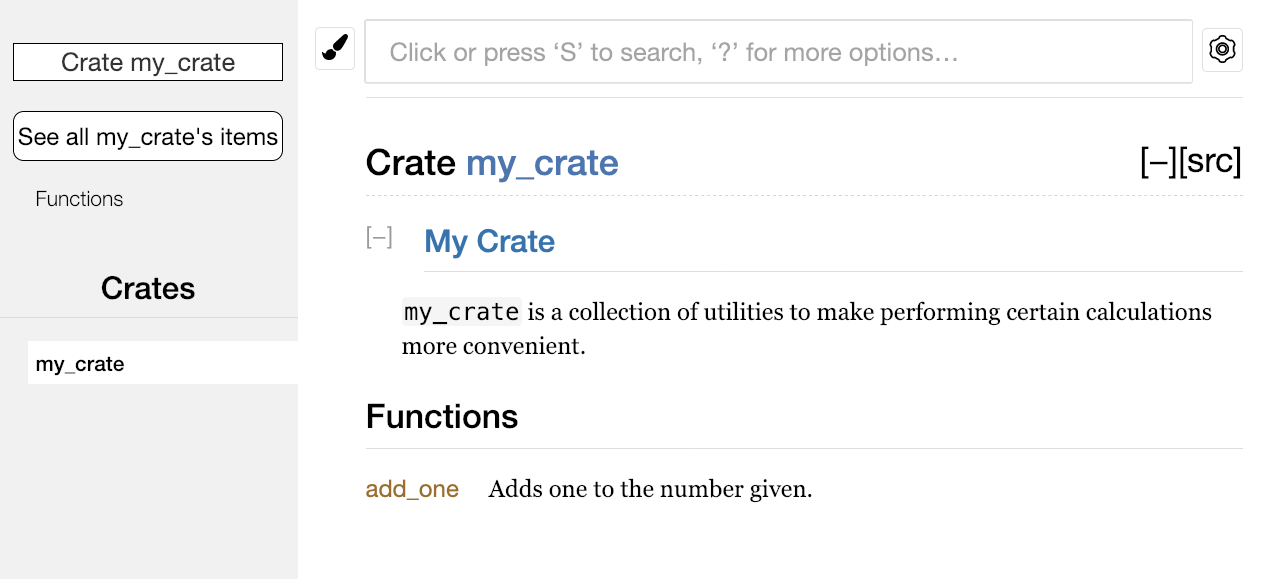

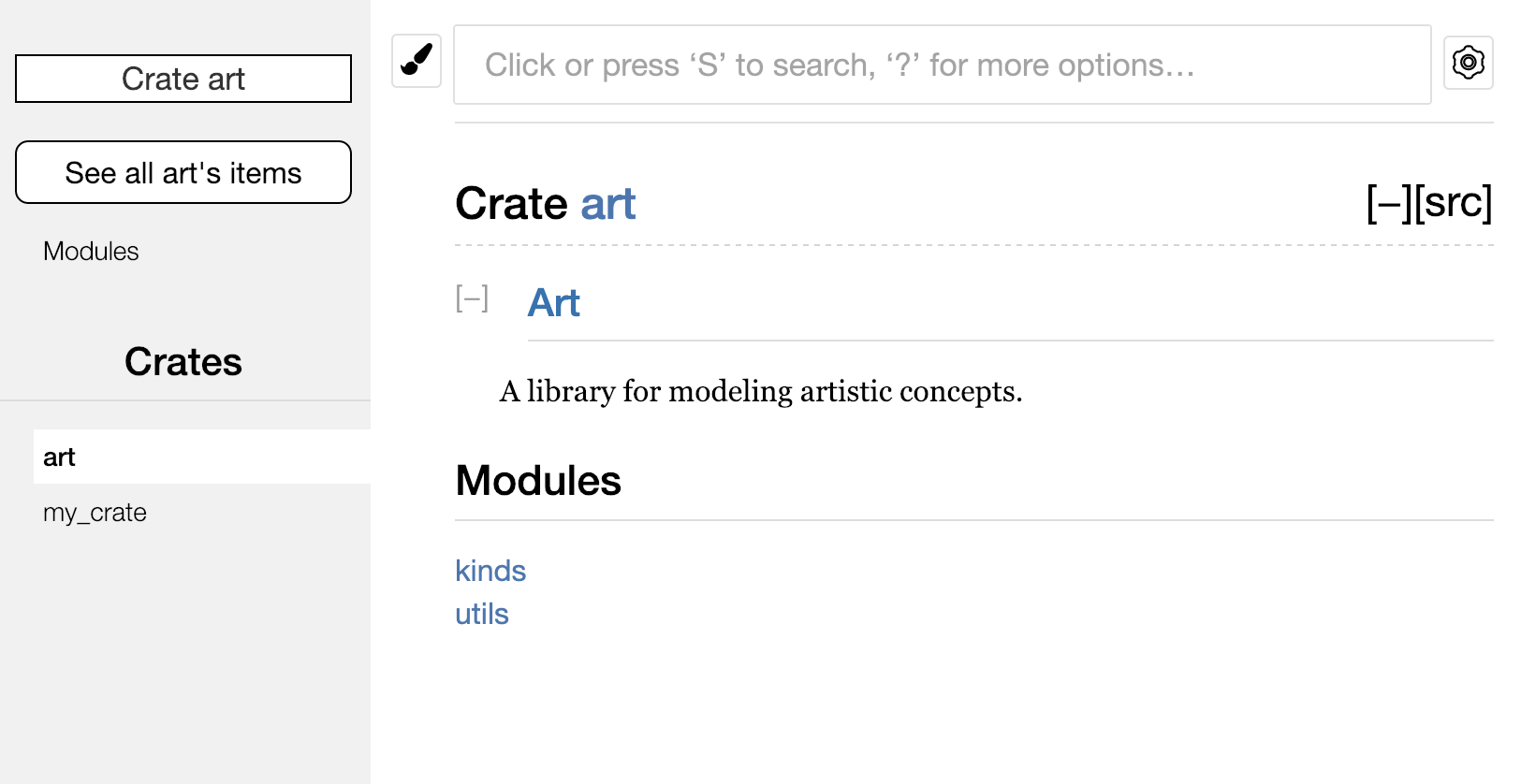

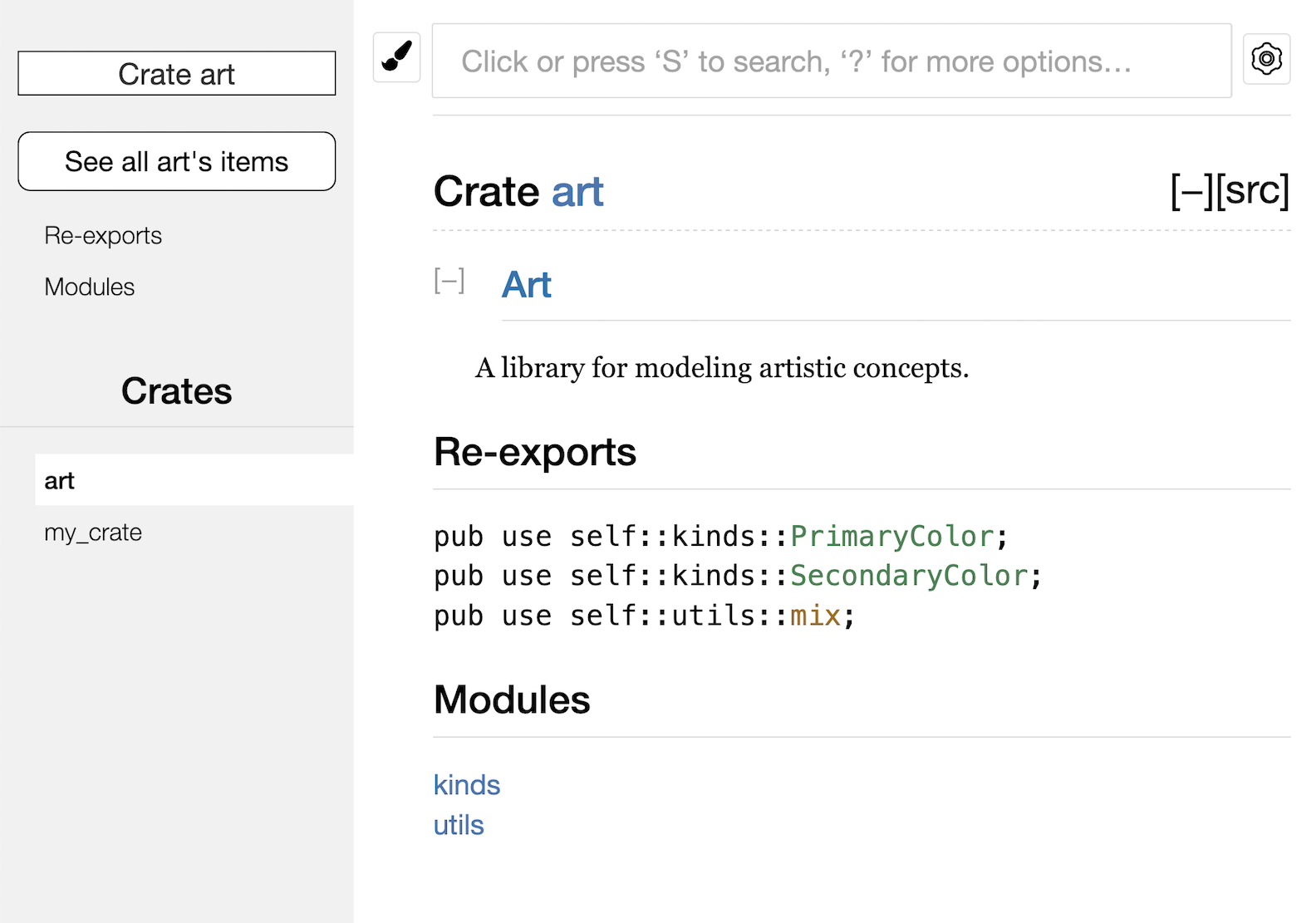

useするかや、どのメソッドや関数を呼び出すかを知るために、各クレートにはその使い方を説明したドキュメントが用意されています。 Cargoのもう一つの素晴らしい機能は、cargo doc --openコマンドを走らせると、すべての依存クレートが提供するドキュメントをローカルでビルドして、ブラウザで開いてくれることです。 たとえばrandクレートの他の機能に興味があるなら、cargo doc --openコマンドを実行して、左側のサイドバーにあるrandをクリックしてください。

コードに追加した2行目は秘密の数字を表示します。 これはプログラムを開発している間のテストに便利ですが、最終版からは削除する予定です。 プログラムが始まってすぐに答えが表示されたらゲームになりませんからね!

試しにプログラムを何回か走らせてみてください。

$ cargo run

Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 2.53s

Running `target/debug/guessing_game`

Guess the number!

The secret number is: 7

Please input your guess.

4

You guessed: 4

$ cargo run

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.02s

Running `target/debug/guessing_game`

Guess the number!

The secret number is: 83

Please input your guess.

5

You guessed: 5

毎回異なる乱数を取得し、それらはすべて1から100の範囲内の数字になるはずです。 よくやりました!

予想と秘密の数字を比較する

さて、ユーザ入力と乱数が揃ったので両者を比較してみましょう。 このステップをリスト2-4に示します。 これから説明するように、このコードはまだコンパイルできないことに注意してください。

ファイル名:src/main.rs

use rand::Rng;

use std::cmp::Ordering;

use std::io;

fn main() {

// --snip--

println!("Guess the number!");

let secret_number = rand::thread_rng().gen_range(1..=100);

println!("The secret number is: {secret_number}");

println!("Please input your guess.");

let mut guess = String::new();

io::stdin()

.read_line(&mut guess)

.expect("Failed to read line");

println!("You guessed: {guess}");

match guess.cmp(&secret_number) {

Ordering::Less => println!("Too small!"), //小さすぎ!

Ordering::Greater => println!("Too big!"), //大きすぎ!

Ordering::Equal => println!("You win!"), //やったね!

}

}リスト2-4:二つの数値を比較したときに返される可能性のある値を処理する

まずuse文を追加して標準ライブラリからstd::cmp::Orderingという型をスコープに導入しています。

Orderingもenumの一つでLess、Greater、Equalという列挙子を持っています。

これらは二つの値を比較したときに得られる3種類の結果です。

それからOrdering型を使用する新しい5行をいちばん下に追加してしています。

cmpメソッドは二つの値の比較を行い、比較できるものになら何に対しても呼び出せます。

比較対象への参照をとり、ここではguessとsecret_numberを比較しています。

そしてuse文でスコープに導入したOrdering列挙型の列挙子を返します。

ここではmatch式を使用しており、guessとsecret_numberの値に対してcmpを呼んだ結果返されたOrderingの列挙子に基づき、次の動作を決定しています。

match式は複数のアーム(腕)で構成されます。

各アームはマッチさせるパターンと、matchに与えられた値がそのアームのパターンにマッチしたときに実行されるコードで構成されます。

Rustはmatchに与えられた値を受け取って、各アームのパターンを順に照合していきます。

パターンとmatch式はRustの強力な機能です: コードが遭遇する可能性のあるさまざまな状況を表現し、それらすべてを確実に処理できるようにします。

これらの機能については、それぞれ第6章と第18章で詳しく説明します。

ここで使われているmatch式に対して、例を通して順に見ていきましょう。

たとえばユーザが50と予想し、今回ランダムに生成された秘密の数字は38だったとしましょう。

コードが50と38を比較すると、50は38よりも大きいのでcmpメソッドはOrdering::Greaterを返します。

match式はOrdering::Greaterの値を取得し、各アームのパターンを吟味し始めます。

まず最初のアームのパターンであるOrdering::Lessを見て、Ordering::Greaterの値とOrdering::Lessがマッチしないことがわかります。

そのため、このアームのコードは無視して、次のアームに移ります。

次のアームのパターンはOrdering::Greaterで、これはOrdering::Greaterとマッチします!

このアームに関連するコードが実行され、画面にToo big!と表示されます。

このシナリオでは最初に成功したマッチでmatch式(の評価)は終了し、最後のアームとは照合されません。

ところがリスト2-4のコードはまだコンパイルできません。 試してみましょう。

$ cargo build

Compiling libc v0.2.86

Compiling getrandom v0.2.2

Compiling cfg-if v1.0.0

Compiling ppv-lite86 v0.2.10

Compiling rand_core v0.6.2

Compiling rand_chacha v0.3.0

Compiling rand v0.8.5

Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)

error[E0308]: mismatched types (型が合いません)

--> src/main.rs:22:21

|

22 | match guess.cmp(&secret_number) {

| --- ^^^^^^^^^^^^^^ expected `&String`, found `&{integer}`

| | (`&String`を予期したけど、`&{integer}`が見つかりました)

| |

| arguments to this method are incorrect

| (このメソッドへの引数が正しくありません)

|

= note: expected reference `&String`

found reference `&{integer}`

note: method defined here

--> /rustc/07dca489ac2d933c78d3c5158e3f43beefeb02ce/library/core/src/cmp.rs:814:8

For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.

error: could not compile `guessing_game` (bin "guessing_game") due to 1 previous error (先の1つのエラーのため、`guessing_game` (bin "guessing_game") をコンパイルできませんでした)

このエラーの核心は型の不一致があると述べていることです。

Rustは強い静的型システムを持ちますが、型推論も備えています。

let guess = String::new()と書いたとき、RustはguessがString型であるべきと推論したので、私たちはその型を書かずに済みました。

一方でsecret_numberは数値型です。

Rustのいくつかの数値型は1から100までの値を表現でき、それらの型には32ビット数値のi32、符号なしの32ビット数値のu32、64ビット数値のi64などがあります。

Rustのデフォルトはi32型で、型情報をどこかに追加してRustに異なる数値型だと推論させない限りsecret_numberの型はこれになります。

エラーの原因はRustが文字列と数値型を比較できないためです。

最終的にはプログラムが入力として読み込んだStringを実数型に変換し、秘密の数字と数値として比較できるようにしたいわけです。

そのためにはmain関数の本体に次の行を追加します。

ファイル名:src/main.rs

use rand::Rng;

use std::cmp::Ordering;

use std::io;

fn main() {

println!("Guess the number!");

let secret_number = rand::thread_rng().gen_range(1..=100);

println!("The secret number is: {secret_number}");

println!("Please input your guess.");

// --snip--

let mut guess = String::new();

io::stdin()

.read_line(&mut guess)

.expect("Failed to read line");

let guess: u32 = guess.trim().parse().expect("Please type a number!"); //数値を入力してください!

println!("You guessed: {guess}");

match guess.cmp(&secret_number) {

Ordering::Less => println!("Too small!"),

Ordering::Greater => println!("Too big!"),

Ordering::Equal => println!("You win!"),

}

}その行とはこれのことです。

let guess: u32 = guess.trim().parse().expect("Please type a number!");guessという名前の変数を作成しています。

しかし待ってください、このプログラムには既にguessという名前の変数がありませんでしたか?

たしかにありますが、Rustではguessの前の値を新しい値で覆い隠す(shadowする)ことが許されているのです。

シャドーイング(shadowing)は、guess_strとguessのような重複しない変数を二つ作る代わりに、guessという変数名を再利用させてくれるのです。

これについては第3章で詳しく説明しますが、今のところ、この機能はある型から別の型に値を変換するときによく使われることを知っておいてください。

この新しい変数をguess.trim().parse()という式に束縛しています。

式の中にあるguessは、入力が文字列として格納されたオリジナルのguess変数を指しています。

Stringインスタンスのtrimメソッドは文字列の先頭と末尾の空白をすべて削除します。

これは数値データのみを表現できるu32型とこの文字列を比較するために(準備として)行う必要があります。

ユーザは予想を入力したあとread_lineの処理を終えるためにEnterキーを押す必要がありますが、これにより文字列に改行文字が追加されます。

たとえばユーザが5と入力してEnterキーを押すと、guessは5\nになります。

この\nは「改行」を表しています。(WindowsではEnterキーを押すとキャリッジリターンと改行が入り\r\nとなります。)

trimメソッドは\nや\r\nを削除するので、その結果5だけになります。

文字列のparseメソッドは文字列を別の型に変換します。

ここでは、私たちは文字列を数値に変換するために使います。

let guess: u32として、Rustに欲しい数値の正確な型を伝える必要があります。

guessの後にコロン(:)を付けることで変数の型に注釈をつけることをRustに伝えています。

Rustには組み込みの数値型がいくつかあります。

ここにあるu32は符号なし32ビット整数で、小さな正の数を表すデフォルトの型に適しています。

他の数値型については第3章で学びます。

さらに、このサンプルプログラムでは、u32という注釈とsecret_number変数との比較していることから、Rustはsecret_number変数もu32型であるべきだと推論しています。

つまり、いまでは二つの同じ型の値を比較することになるわけです!

parseメソッドは論理的に数値に変換できる文字にしか使えないので、よくエラーになります。

たとえば文字列にA👍%が含まれていたら数値に変換する術はありません。

解析に失敗する可能性があるため、parseメソッドはread_lineメソッドと同様にResult型を返します

(「Resultで失敗の可能性を扱う」で説明しました)

今回もexpectメソッドを使用してResult型を同じように扱います。

parseメソッドが文字列から数値を作成できなかったためにResult型のErr列挙子を返したら、expectの呼び出しはゲームをクラッシュさせ、私たちが与えたメッセージを表示します。

parseが文字列をうまく数値へ変換できたときはResult型のOk列挙子を返し、expectはOk値から欲しい数値を返してくれます。

さあ、プログラムを走らせましょう:

$ cargo run

Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.43s

Running `target/debug/guessing_game`

Guess the number!

The secret number is: 58

Please input your guess.

76

You guessed: 76

Too big!

いい感じです! 予想の前にスペースを追加したにもかかわらず、プログラムはちゃんとユーザが76と予想したことを理解しました。 このプログラムを何回か走らせ、数字を正しく言い当てたり、大きすぎる数字や小さすぎる数字を予想したりといった、異なる種類の入力に対する動作の違いを検証してください。

現在、ゲームの大半は動作していますが、まだユーザは1回しか予想できません。 ループを追加して、その部分を変更しましょう!

ループで複数回の予想を可能にする

loopキーワードは無限ループを作成します。

ループを追加してユーザが数字を予想する機会を増やします。

ファイル名:src/main.rs

use rand::Rng;

use std::cmp::Ordering;

use std::io;

fn main() {

println!("Guess the number!");

let secret_number = rand::thread_rng().gen_range(1..=100);

// --snip--

println!("The secret number is: {secret_number}");

loop {

println!("Please input your guess.");

// --snip--

let mut guess = String::new();

io::stdin()

.read_line(&mut guess)

.expect("Failed to read line");

let guess: u32 = guess.trim().parse().expect("Please type a number!");

println!("You guessed: {guess}");

match guess.cmp(&secret_number) {

Ordering::Less => println!("Too small!"),

Ordering::Greater => println!("Too big!"),

Ordering::Equal => println!("You win!"),

}

}

}見ての通り予想入力のプロンプト以降をすべてループ内に移動しました。 ループ内の行をさらに4つのスペースでインデントして、もう一度プログラムを実行してください。 プログラムはいつまでも推測を求めるようになりましたが、実はこれが新たな問題を引き起こしています。 これではユーザが(ゲームを)終了できません!

ユーザはキーボードショートカットのctrl-cを使えば、いつでもプログラムを中断させられます。

しかし「予想と秘密の数字を比較する」のparseで述べたように、この飽くなきモンスターから逃れる方法はもう一つあります。

ユーザが数字以外の答えを入力すればプログラムはクラッシュします。

それを利用して以下のようにすれば終了できます。

$ cargo run

Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.50s

Running `target/debug/guessing_game`

Guess the number!

The secret number is: 59

Please input your guess.

45

You guessed: 45

Too small!

Please input your guess.

60

You guessed: 60

Too big!

Please input your guess.

59

You guessed: 59

You win!

Please input your guess.

quit

thread 'main' panicked at 'Please type a number!: ParseIntError { kind: InvalidDigit }', src/main.rs:28:47

(スレッド'main'は'数字を入力してください!:ParseIntError { kind: InvalidDigit }', src/libcore/result.rs:785でパニックしました)

note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace

(注:`RUST_BACKTRACE=1`で走らせるとバックトレースを見れます)

quitと入力すればゲームが終了しますが、数字以外の入力でもそうなります。

これは控えめに言っても最適ではありません。

私たちは正しい数字が予想されたときにゲームが停止するようにしたいのです。

正しい予想をした後に終了する

break文を追加して、ユーザが勝ったらゲームが終了するようにプログラムしましょう。

ファイル名:src/main.rs

use rand::Rng;

use std::cmp::Ordering;

use std::io;

fn main() {

println!("Guess the number!");

let secret_number = rand::thread_rng().gen_range(1..=100);

println!("The secret number is: {secret_number}");

loop {

println!("Please input your guess.");

let mut guess = String::new();

io::stdin()

.read_line(&mut guess)

.expect("Failed to read line");

let guess: u32 = guess.trim().parse().expect("Please type a number!");

println!("You guessed: {guess}");

// --snip--

match guess.cmp(&secret_number) {

Ordering::Less => println!("Too small!"),

Ordering::Greater => println!("Too big!"),

Ordering::Equal => {

println!("You win!");

break;

}

}

}

}You win!の後にbreakの行を追記することで、ユーザが秘密の数字を正確に予想したときにプログラムがループを抜けるようになりました。

ループはmain関数の最後の部分なので、ループを抜けることはプログラムを抜けることを意味します。

不正な入力を処理する

このゲームの動作をさらに洗練させるために、ユーザが数値以外を入力したときにプログラムをクラッシュさせるのではなく、数値以外を無視してユーザが数当てを続けられるようにしましょう。

これはリスト2-5のように、Stringからu32にguessを変換する行を変えることで実現できます。

ファイル名:src/main.rs

use rand::Rng;

use std::cmp::Ordering;

use std::io;

fn main() {

println!("Guess the number!");

let secret_number = rand::thread_rng().gen_range(1..=100);

println!("The secret number is: {secret_number}");

loop {

println!("Please input your guess.");

let mut guess = String::new();

// --snip--

io::stdin()

.read_line(&mut guess)

.expect("Failed to read line");

let guess: u32 = match guess.trim().parse() {

Ok(num) => num,

Err(_) => continue,

};

println!("You guessed: {guess}");

// --snip--

match guess.cmp(&secret_number) {

Ordering::Less => println!("Too small!"),

Ordering::Greater => println!("Too big!"),

Ordering::Equal => {

println!("You win!");

break;

}

}

}

}リスト2-5:数値以外の予想を無視し、プログラムをクラッシュさせるのではなく、もう1回予想してもらう

expectの呼び出しからmatch式に切り替えて、エラーによるクラッシュからエラー処理へと移行します。

parseがResult型を返すことと、ResultがOkとErrの列挙子を持つ列挙型であることを思い出してください。

ここではmatch式を、cmpメソッドから返されるOrderingを処理したときと同じように使っています。

もしparseメソッドが文字列から数値への変換に成功したなら、結果の数値を保持するOk値を返します。

このOk値は最初のアームのパターンにマッチします。

match式はparseメソッドが生成してOk値に格納したnumの値を返します。

その数値は私たちが望んだように、これから作成する新しいguess変数に収まります。

もしparseメソッドが文字列から数値への変換に失敗したなら、エラーに関する詳細な情報を含むErr値を返します。

このErr値は最初のmatchアームのOk(num)パターンにはマッチしませんが、2番目のアームのErr(_)パターンにはマッチします。

アンダースコアの_はすべての値を受け付けます。

この例ではすべてのErr値に対して、その中にどんな情報があってもマッチさせたいと言っているのです。

したがってプログラムは2番目のアームのコードであるcontinueを実行します。

これはloopの次の繰り返しに移り、別の予想を求めるようプログラムに指示します。

つまり実質的にプログラムはparseメソッドが遭遇し得るエラーをすべて無視するようになります!

これでプログラム内のすべてが期待通りに動作するはずです。 試してみましょう。

$ cargo run

Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 4.45s

Running `target/debug/guessing_game`

Guess the number!

The secret number is: 61

Please input your guess.

10

You guessed: 10

Too small!

Please input your guess.

99

You guessed: 99

Too big!

Please input your guess.

foo

Please input your guess.

61

You guessed: 61

You win!

素晴らしい!

最後にほんの少し手を加えれば数当てゲームは完成です。

このプログラムはまだ秘密の数字を表示していることを思い出してください。

テストには便利でしたが、これではゲームが台無しです。

秘密の数字を表示しているprintln!を削除しましょう。

最終的なコードをリスト2-6に示します。

ファイル名:src/main.rs

use rand::Rng;

use std::cmp::Ordering;

use std::io;

fn main() {

println!("Guess the number!");

let secret_number = rand::thread_rng().gen_range(1..=100);

loop {

println!("Please input your guess.");

let mut guess = String::new();

io::stdin()

.read_line(&mut guess)

.expect("Failed to read line");

let guess: u32 = match guess.trim().parse() {

Ok(num) => num,

Err(_) => continue,

};

println!("You guessed: {guess}");

match guess.cmp(&secret_number) {

Ordering::Less => println!("Too small!"),

Ordering::Greater => println!("Too big!"),

Ordering::Equal => {

println!("You win!");

break;

}

}

}

}リスト2-6:数当てゲームの完全なコード

数当てゲームを無事に作り上げることができました。 おめでとうございます!

まとめ

このプロジェクトではハンズオンを通して、let、match、メソッド、関連関数、外部クレートの使いかたなど、多くの新しいRustの概念に触れました。

以降の章では、これらの概念についてより詳しく学びます。

第3章では変数、データ型、関数など多くのプログラミング言語が持つ概念を取り上げ、Rustでの使い方を説明します。

第4章ではRustを他の言語とは異なるものに特徴づける、所有権について説明します。

第5章では構造体とメソッドの構文について説明し、第6章では列挙型がどのように動くのかについて説明します。

一般的なプログラミングの概念

この章では、ほとんど全てのプログラミング言語で見られる概念を講義し、それらがRustにおいて、 どう動作するかを見ていきます。多くのプログラミング言語は、その核心において、いろいろなものを共有しています。 この章で提示する概念は、全てRustに固有のものではありませんが、Rustの文脈で議論し、 これらの概念を使用することにまつわる仕様を説明します。

具体的には、変数、基本的な型、関数、コメント、そして制御フローについて学びます。 これらの基礎は全てのRustプログラムに存在するものであり、それらを早期に学ぶことにより、強力な基礎を築くことになるでしょう。

キーワード

Rust言語にも他の言語同様、キーワードが存在し、これらは言語だけが使用できるようになっています。 これらの単語は、変数や関数名には使えないことを弁えておいてください。ほとんどのキーワードは、特別な意味を持っており、 自らのRustプログラムにおいて、様々な作業をこなすために使用することができます; いくつかは、紐付けられた機能がないものの、将来Rustに追加されるかもしれない機能用に予約されています。 キーワードの一覧は、付録Aで確認できます。

変数と可変性

「値を変数に保持する」の節で触れた通り、変数は標準で不変になります。これは、 Rustが提供する安全性や簡便な並行性の利点を享受する形でコードを書くための選択の1つです。 ところが、まだ変数を可変にするという選択肢も残されています。 どのように、そしてなぜRustは不変性を推奨するのか、さらには、なぜそれとは違う道を選びたくなることがあるのか見ていきましょう。

変数が不変であると、値が一旦名前に束縛されたら、その値を変えることができません。

これを具体的に説明するために、projectsディレクトリにcargo new variablesコマンドを使って、

variablesという名前のプロジェクトを生成してください。

それから、新規作成したvariablesディレクトリで、src/main.rsファイルを開き、 その中身を以下のコードに置き換えましょう。このコードはまだコンパイルできません:

ファイル名: src/main.rs

fn main() {

let x = 5;

println!("The value of x is: {x}"); // xの値は{x}です

x = 6;

println!("The value of x is: {x}");

}これを保存し、cargo runコマンドでプログラムを走らせてください。

次の出力に示されているような、不変性に関するエラーメッセージを受け取るはずです:

$ cargo run

Compiling variables v0.1.0 (file:///projects/variables)

error[E0384]: cannot assign twice to immutable variable `x`

(不変変数`x`に2回代入できません)

--> src/main.rs:4:5

|

2 | let x = 5;

| -

| |

| first assignment to `x`

| (`x`への最初の代入)

| help: consider making this binding mutable: `mut x`

3 | println!("The value of x is: {x}");

4 | x = 6;

| ^^^^^ cannot assign twice to immutable variable

For more information about this error, try `rustc --explain E0384`.

error: could not compile `variables` (bin "variables") due to 1 previous error

この例では、コンパイラがプログラムに潜むエラーを見つけ出す手助けをしてくれることが示されています。 コンパイルエラーは、イライラすることもあるものですが、本当はまだプログラムにしてほしいことを安全に行えていないだけということなのです。 エラーが出るからといって、あなたがいいプログラマではないという意味ではありません! 経験豊富なRustaceanでも、コンパイルエラーを出すことはあります。

不変変数`x`に2回代入できませんというエラーメッセージを受け取りました。

不変なxという変数に別の値を代入しようとしたからです。

不変と指定された値を変えようとした時に、コンパイルエラーが出るのは重要なことです。 なぜなら、この状況はまさしく、バグに繋がるからです。コードのある部分は、 値が変わることはないという前提のもとに処理を行い、別の部分がその値を変更していたら、 最初の部分が目論見通りに動いていない可能性があるのです。このようなバグは、発生してしまってからでは原因が追いかけづらいものです。 特に第2のコード片が、値を時々しか変えない場合、尚更です。 Rustコンパイラは、値が不変であると宣言したら、本当に変わらないことを担保してくれるので、変更を自分で追いかける必要がなくなります。 故にコードを通して正しいことを確認するのが簡単になるのです。

しかし可変性は非常に有用で、よりコードを書きやすくしてくれることもあります。

変数は標準では不変ですが、第2章でやったように、

変数名の前にmutキーワードを付けることで、可変にできるわけです。

またmutを付けることで、コードの別の部分がこの変数の値を変えるだろうと示すことによって、

未来の読者に対してその意図を汲ませることができるのです。

例として、src/main.rsファイルを以下のように書き換えましょう:

ファイル名: src/main.rs

fn main() { let mut x = 5; println!("The value of x is: {x}"); x = 6; println!("The value of x is: {x}"); }

今、このプログラムを走らせると、以下のような出力が得られます:

$ cargo run

Compiling variables v0.1.0 (file:///projects/variables)

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.30s

Running `target/debug/variables`

The value of x is: 5 (xの値は5です)

The value of x is: 6

mutキーワードが使われると、xに束縛されている値を5から6に変更できます。

可変性を使うかどうかは最終的にはプログラマに任せられており、どちらがより明白と思えるかは個別の状況によるでしょう。

定数

不変変数のように、定数(constants)は名前に束縛され、変更することが叶わない値のことですが、 定数と変数の間にはいくつかの違いがあります。

まず、定数にはmutキーワードは使えません: 定数は標準で不変であるだけでなく、常に不変なのです。

定数はletキーワードの代わりに、constキーワードで宣言し、値の型は必ず注釈しなければなりません。

型と型注釈については次のセクション、「データ型」で講義しますので、その詳細について気にする必要はありません。

ただ単に型は常に注釈しなければならないのだと思っていてください。

定数はどんなスコープでも定義できます。グローバルスコープも含めてです。なので、 いろんなところで使用される可能性のある値を定義するのに役に立ちます。

最後の違いは、定数は定数式にしかセットできないことです。実行時に評価される値にはセットできません。

これが定数定義の例です:

#![allow(unused)] fn main() { const THREE_HOURS_IN_SECONDS: u32 = 60 * 60 * 3; }

定数の名前はTHREE_HOURS_IN_SECONDSで、その値は60(1分あたりの秒数)×60(1時間あたりの分数)×3(このプログラムで数えたい時間数)の結果にセットされています。

Rustの定数の命名規則は、全て大文字でアンダースコアで単語区切りすることです。

コンパイラはコンパイル時に一部の演算を評価することができるので、この定数に10,800という値を設定する代わりに、理解し検証しやすい方法でこの値を書き出すことを選択できます。

定数宣言内でどの演算が使用できるかについてのさらなる情報は、Rust Referenceのconstant evaluationの節をお読みください。

定数は、プログラムが走る期間、定義されたスコープ内でずっと有効です。 この性質のおかげで、定数はプログラムのいろんなところで使用される可能性のあるアプリケーション空間の値を定義するのに有用です。 例えば、ゲームでプレイヤーが取得可能なポイントの最高値や、光速度などですね。

プログラム中で使用されるハードコードされた値に対して、定数として名前付けすることは、 コードの将来的な管理者にとって値の意味を汲むのに役に立ちます。将来、ハードコードされた値を変える必要が出た時に、 たった1箇所を変更するだけで済むようにもしてくれます。

シャドーイング

第2章の数当てゲームのチュートリアルで見たように、

前に定義した変数と同じ名前の変数を新しく宣言できます。

Rustaceanはこれを、最初の変数は2番目の変数に覆い隠されたと言います。

これはその変数名を使用した際に、コンパイラは2番目の変数を見るという意味です。

2番目の変数は実質的に、最初の変数にその影を投げかけ、自身が覆い隠されるかスコープが終了するまで、

変数名の使用を自身へのものとして扱います。

以下のようにして、同じ変数名を用いて変数を覆い隠し、letキーワードの使用を繰り返します:

ファイル名: src/main.rs

fn main() { let x = 5; let x = x + 1; { let x = x * 2; println!("The value of x in the inner scope is: {x}"); } println!("The value of x is: {x}"); }

このプログラムはまず、xを5という値に束縛します。それからlet x =を繰り返すことで新しい変数xを作り、

元の値に1を加えることになるので、xの値は6になります。

次に波括弧によって作られた内側のスコープの中で、3番目のlet文もxを覆い隠して新しい変数を作り、

以前の値に2をかけることになるので、xの最終的な値は12になります。

スコープが終わるとシャドーイングは終了し、xの値は元の6に戻ります。

このプログラムを走らせたら、以下のように出力するでしょう:

$ cargo run

Compiling variables v0.1.0 (file:///projects/variables)

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.31s

Running `target/debug/variables`

The value of x in the inner scope is: 12

The value of x is: 6

シャドーイングは、変数をmutにするのとは違います。なぜなら、letキーワードを使わずに、

誤ってこの変数に再代入を試みようものなら、コンパイルエラーが出るからです。letを使うことで、

値にちょっとした加工は行えますが、その加工が終わったら、変数は不変になるわけです。

mutと上書きのもう一つの違いは、再度letキーワードを使用したら、実効的には新しい変数を生成していることになるので、

値の型を変えつつ、同じ変数名を使いまわせることです。例えば、

プログラムがユーザに何らかのテキストに対して空白文字を入力することで何個分のスペースを表示したいかを尋ねて、

そうしたらこの入力を数値として保持したいとしましょう:

fn main() { let spaces = " "; let spaces = spaces.len(); }

最初のspaces変数は文字列型であり、2番目のspaces変数は数値型です。故に、シャドーイングのおかげで、

異なる名前を思いつく必要がなくなるわけです。spaces_strとspaces_numなどですね; 代わりに、

よりシンプルなspacesという名前を再利用できるわけです。一方で、この場合にmutを使おうとすると、

以下に示した通りですが、コンパイルエラーになるわけです:

fn main() {

let mut spaces = " ";

spaces = spaces.len();

}変数の型を可変にすることは許されていないと言われているわけです:

$ cargo run

Compiling variables v0.1.0 (file:///projects/variables)

error[E0308]: mismatched types (型が合いません)

--> src/main.rs:3:14

|

2 | let mut spaces = " ";

| ----- expected due to this value

3 | spaces = spaces.len();

| ^^^^^^^^^^^^ expected `&str`, found `usize`

| (&str型を予期しましたが、usizeが見つかりました)

|

help: try removing the method call

|

3 - spaces = spaces.len();

3 + spaces = spaces;

|

For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.

error: could not compile `variables` (bin "variables") due to 1 previous error

さあ、変数が動作する方法を見てきたので、今度は変数が取りうるデータ型について見ていきましょう。

データ型

Rustにおける値は全て、何らかのデータ型になり、コンパイラがどんなデータが指定されているか知れるので、 そのデータの取り扱い方も把握できるというわけです。2種のデータ型のサブセットを見ましょう: スカラー型と複合型です。

Rustは静的型付き言語であることを弁えておいてください。つまり、

コンパイル時に全ての変数の型が判明している必要があるということです。コンパイラは通常、値と使用方法に基づいて、

使用したい型を推論してくれます。複数の型が推論される可能性がある場合、例えば、

第2章の「予想と秘密の数字を比較する」節でparseメソッドを使ってString型を数値型に変換した時のように、

複数の型が可能な場合には、型注釈をつけなければいけません。以下のようにですね:

#![allow(unused)] fn main() { let guess: u32 = "42".parse().expect("Not a number!"); // 数字ではありません! }

上のコード中に示す: u32型注釈を付けなければ、コンパイラは以下のエラーを表示し、これは可能性のある型のうち、

どの型を使用したいのかを知るのに、コンパイラがプログラマからもっと情報を得る必要があることを意味します:

$ cargo build

Compiling no_type_annotations v0.1.0 (file:///projects/no_type_annotations)

error[E0284]: type annotations needed

(型注釈が必要です)

--> src/main.rs:2:9

|

2 | let guess = "42".parse().expect("Not a number!");

| ^^^^^ ----- type must be known at this point

| (型はこの時点で既知でなくてはなりません)

|

= note: cannot satisfy `<_ as FromStr>::Err == _`

(`<_ as FromStr>::Err == _`を満たすことができません)

help: consider giving `guess` an explicit type

| (`guess`に型を与えることを検討してください)

|

2 | let guess: /* Type */ = "42".parse().expect("Not a number!");

| ++++++++++++

For more information about this error, try `rustc --explain E0284`.

error: could not compile `no_type_annotations` (bin "no_type_annotations") due to 1 previous error

他のデータ型についても、様々な型注釈を目にすることになるでしょう。

スカラー型

スカラー型は、単独の値を表します。Rustには主に4つのスカラー型があります: 整数、浮動小数点数、論理値、最後に文字です。他のプログラミング言語でも、これらの型を見かけたことはあるでしょう。 Rustでの動作方法に飛び込みましょう。

整数型

整数とは、小数部分のない数値のことです。第2章で一つの整数型を使用しましたね。u32型です。

この型定義は、紐付けられる値が、符号なし整数(符号付き整数はuではなく、iで始まります)になり、

これは、32ビット分のサイズを取ります。表3-1は、Rustの組み込み整数型を表示しています。

これらのバリアントを使用して、整数値の型を宣言することができます。

表3-1: Rustの整数型

| 大きさ | 符号付き | 符号なし |

|---|---|---|

| 8-bit | i8 | u8 |

| 16-bit | i16 | u16 |

| 32-bit | i32 | u32 |

| 64-bit | i64 | u64 |

| 128-bit | i128 | u128 |

| arch | isize | usize |

各バリアントは、符号付きか符号なしかを選べ、明示的なサイズを持ちます。符号付きと符号なしは、 数値が負の数になり得るかどうかを示します。つまり、数値が符号を持つ必要があるかどうか(符号付き)、または、 絶対に正数にしかならず符号なしで表現できるかどうか(符号なし)です。これは、数値を紙に書き下すのと似ています: 符号が問題になるなら、数値はプラス記号、またはマイナス記号とともに表示されます; しかしながら、 その数値が正数であると仮定することが安全なら、符号なしで表示できるわけです。符号付き数値は、 2の補数表現で保持されます。

各符号付きバリアントは、-(2n - 1)以上2n - 1 - 1以下の数値を保持でき、

ここでnはこのバリアントが使用するビット数です。以上から、i8型は-(27)から27 - 1まで、

つまり、-128から127までを保持できます。符号なしバリアントは、0以上2n - 1以下を保持できるので、

u8型は、0から28 - 1までの値、つまり、0から255までを保持できることになります。

加えて、isizeとusize型は、表では「arch」と表記していますが、プログラムが動作しているコンピュータのアーキテクチャに依存します:

64ビットアーキテクチャなら、64ビットですし、32ビットアーキテクチャなら、32ビットになります。

整数リテラル(訳注: リテラルとは、見たままの値ということ)は、表3-2に示すどの形式でも記述することができます。

複数の数値型になることができる数値リテラルは、型を指示するために型接尾辞をつけて、57u8のように書くことができます。

数値リテラルはさらに、数値を読みやすくするために見た目の区切り記号として_をつけて、1_000のように書くこともできます。

これは1000と指定した場合とまったく同じ値となるでしょう。

表3-2: Rustの整数リテラル

| 数値リテラル | 例 |

|---|---|

| 10進数 | 98_222 |

| 16進数 | 0xff |

| 8進数 | 0o77 |

| 2進数 | 0b1111_0000 |

バイト (u8だけ) | b'A' |

では、どの整数型を使うべきかはどう把握すればいいのでしょうか?もし確信が持てないのならば、

Rustの基準型は一般的にいい開始地点になります: 整数型の基準はi32型です。

isizeとusizeを使う主な状況は、何らかのコレクションにアクセスすることです。

整数オーバーフロー

u8型の変数があるとしましょう。u8は0から255までの間の値を取ることができます。 この変数を範囲外の値、例えば256に変更しようとすると、整数オーバーフロー (integer overflow) が発生し、次の2つのうちのどちらかの挙動になります。 デバッグモードでコンパイルしているときは、もしこの挙動が発生したときは実行時にプログラムをパニック (panic) させるような、整数オーバーフローのチェックをコンパイラが入れ込みます。 プログラムがエラーとともに終了するとき、Rustはパニックという用語を使用します; パニックについては第9章の「panic!で回復不能なエラー」でより深く議論します。

--releaseフラグを付けてリリースモードでコンパイルしているときは、コンパイラはパニックを引き起こす整数オーバーフローチェックを入れ込みません。 代わりに、オーバーフローが起きたときは、プログラムは2の補数ラップアラウンド (two's complement wrapping) を行います。 一言で言うと、その型が取ることができる最大値よりも大きい値は、その型が取ることができる最小値に「回り込む」 (“wrap around”) のです。u8の場合は、値256は0になり、値257は1になり、という感じです。 プログラムはパニックはしなくなるでしょうが、変数が持っている値はおそらくプログラマが期待していたものではないでしょう。 整数オーバーフローのラップアラウンドの挙動に依存するのは、エラーと考えられます。オーバーフローが発生する可能性を明示的に取り扱うためには、プリミティブ数値型に関して標準ライブラリが提供する、以下のメソッド群を使うことができます:

wrapping_*メソッド(wrapping_add等)で、モードを問わずラップアラウンドさせる。checked_*メソッドで、オーバーフローが発生する場合にはNone値を返す。overflowing_*メソッドで、値と、オーバーフローが発生したかどうかを示す論理値を返す。saturating_*メソッドで、値の最小値または最大値で飽和させる。(訳注: 結果が最大値を上回る場合は最大値に、最小値を下回る場合は最小値にするという意味です)

浮動小数点型

Rustにはさらに、浮動小数点数に対しても、2種類の基本型があり、浮動小数点数とは数値に小数点がついたもののことです。

Rustの浮動小数点型は、f32とf64で、それぞれ32ビットと64ビットサイズです。基準型はf64です。

なぜなら、現代のCPUでは、f32とほぼ同スピードにもかかわらず、より精度が高くなるからです。

すべての浮動小数点型は符号付きです。

実際に動作している浮動小数点数の例をご覧ください:

ファイル名: src/main.rs

fn main() { let x = 2.0; // f64 let y: f32 = 3.0; // f32 }

浮動小数点数は、IEEE-754規格に従って表現されています。f32が単精度浮動小数点数、

f64が倍精度浮動小数点数です。

数値演算

Rustにも全数値型に期待されうる標準的な数学演算が用意されています: 足し算、引き算、掛け算、割り算、余りです。

整数の割り算では、0に近い方の最も近い整数に切り捨てられます。

以下の例では、let文での各数学演算の使用方法をご覧になれます:

ファイル名: src/main.rs

fn main() { // addition // 足し算 let sum = 5 + 10; // subtraction // 引き算 let difference = 95.5 - 4.3; // multiplication // 掛け算 let product = 4 * 30; // division // 割り算 let quotient = 56.7 / 32.2; let truncated = -5 / 3; // Results in -1 // 結果は-1 // remainder // 余り let remainder = 43 % 5; }

これらの文の各式は、数学演算子を使用しており、一つの値に評価され、そして、変数に束縛されます。 付録BにRustで使える演算子の一覧が載っています。

論理値型

他の多くの言語同様、Rustの論理値型も取りうる値は二つしかありません: trueとfalseです。

論理値のサイズは1バイトです。

Rustの論理値型は、boolと指定されます。

例です:

ファイル名: src/main.rs

fn main() { let t = true; let f: bool = false; // with explicit type annotation // 明示的型注釈付きで }

論理値を使う主な手段は、条件式です。例えば、if式などですね。if式のRustでの動作方法については、

「制御フロー」節で講義します。

文字型

Rustのchar型は、言語の最も基本的なアルファベット型です。以下はchar値を宣言するいくつかの例です:

ファイル名: src/main.rs

fn main() { let c = 'z'; let z: char = 'ℤ'; // with explicit type annotation // 明示的型注釈付きで let heart_eyed_cat = '😻'; //ハート目の猫 }

charリテラルは、ダブルクォーテーションマークを使用する文字列リテラルに対して、シングルクォートで指定することに注意してください。

Rustのchar型は4バイトのサイズを持ち、ユニコードのスカラー値を表します。これはつまり、アスキーよりもずっとたくさんのものを表せるということです。

アクセント記号付き文字; 中国語、日本語、韓国語の文字;

絵文字; ゼロ幅スペースはすべて、Rustでは有効なchar値です。ユニコードスカラー値は、

U+0000からU+D7FFまでとU+E000からU+10FFFFまでの範囲になります。

ところが、「文字」は実はユニコードの概念ではないので、文字とは何かという人間としての直観は、

Rustにおけるchar値が何かとは合致しない可能性があります。この話題については、第8章の「文字列でUTF-8でエンコードされたテキストを保持する」で詳しく議論しましょう。

複合型

複合型により、複数の値を一つの型にまとめることができます。Rustには、 2種類の基本的な複合型があります: タプルと配列です。

タプル型

タプルは、様々な型の複数の値を一つの複合型にまとめ上げる汎用的な手段です。 タプルの長さは固定です: 一度宣言されたらサイズは伸縮できません。

タプルは、丸かっこの中にカンマ区切りの値リストを書くことで生成します。タプルの位置ごとに型があり、 タプル内の値はそれぞれ全てが同じ型である必要はありません。今回の例では、型注釈をあえて追加しました:

ファイル名: src/main.rs

fn main() { let tup: (i32, f64, u8) = (500, 6.4, 1); }

変数tupは、タプル全体に束縛されています。なぜなら、タプルは、一つの複合要素と考えられるからです。

タプルから個々の値を取り出すには、パターンマッチングを使用して分解することができます。以下のように:

ファイル名: src/main.rs

fn main() { let tup = (500, 6.4, 1); let (x, y, z) = tup; println!("The value of y is: {y}"); }

このプログラムは、まずタプルを生成し、それを変数tupに束縛しています。

それからletとパターンを使ってtup変数の中身を3つの個別の変数(x、y、zですね)に変換しています。

この過程は、分配と呼ばれます。単独のタプルを破壊して三分割しているからです。最後に、

プログラムはy変数の値を出力し、6.4と表示されます。

アクセスしたい値の番号をピリオド(.)に続けて書くことで、タプルの要素に直接アクセスすることもできます。例です:

ファイル名: src/main.rs

fn main() { let x: (i32, f64, u8) = (500, 6.4, 1); let five_hundred = x.0; let six_point_four = x.1; let one = x.2; }

このプログラムは、新しいタプルxを作成し、タプルの各要素にそれぞれの添え字を使ってアクセスしています。

多くのプログラミング言語同様、タプルの最初の添え字は0です。

値をひとつも持たないタプルはユニットという特別な名前を持っています。

この値と、それに対応する型はともに()と書き表され、空の値や空の戻り値型を表現します。

式は、特に値を返さなければ、暗黙的にユニット値を返します。

配列型

配列によっても、複数の値のコレクションを得ることができます。タプルと異なり、配列の全要素は、 同じ型でなければなりません。一部の他の言語の配列と異なり、Rustの配列は固定長です。

配列内の要素は、角かっこ内にカンマ区切りリストとして記述します:

ファイル名: src/main.rs

fn main() { let a = [1, 2, 3, 4, 5]; }

配列は、ヒープよりもスタック(スタックとヒープについては第4章で詳らかに議論します)にデータのメモリを確保したい時、 または、常に固定長の要素があることを確認したい時に有効です。 ただ、配列は、ベクタ型ほど柔軟ではありません。ベクタは、標準ライブラリによって提供されている配列と似たようなコレクション型で、 こちらは、サイズを伸縮させることができます。配列とベクタ型、どちらを使うべきか確信が持てない時は、 おそらくベクタ型を使うべきです。第8章でベクタについて詳細に議論します。

しかしながら、要素数を変えられる必要はないだろうと分かっている場合は、配列のほうが便利です。 例えば、プログラム中で月の名前を使おうとしているなら、おそらくベクタよりも配列を使うのが良いでしょう。 常に12個要素があることもわかってますからね:

#![allow(unused)] fn main() { let months = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"]; }

例えば次のように、配列の型は角かっこの中に要素の型とセミコロン、そして配列の要素数を与えます。

#![allow(unused)] fn main() { let a: [i32; 5] = [1, 2, 3, 4, 5]; }

ここでのi32は要素の型です。セミコロンのあとの5という数字は配列の要素が5つあることを表しています。

次のように、角かっこの中に初期値とセミコロン、そして配列の長さを与えることで、各要素に同じ値を持つように配列を初期化することができます。

#![allow(unused)] fn main() { let a = [3; 5]; }

このaという名前の配列は3という値が5つあるものです。これはlet a = [3, 3, 3, 3, 3];と書くのと同じですが、より簡潔になります。

配列の要素にアクセスする

配列は、あらかじめ知られた固定サイズを持ち、スタック上に確保することができる一塊のメモリです。 添え字によって、配列の要素にこのようにアクセスすることができます:

ファイル名: src/main.rs

fn main() { let a = [1, 2, 3, 4, 5]; let first = a[0]; let second = a[1]; }

この例では、firstという名前の変数には1という値が格納されます。配列の[0]番目にある値が、

それだからですね。secondという名前の変数には、配列の[1]番目の値2が格納されます。

配列要素への無効なアクセス

配列の終端を越えて要素にアクセスしようとしたらどうなるか、見てみましょう。 第2章の数当てゲームと同じようにユーザから配列の添え字を受け取る、次のコードを実行する場合を考えてみてください:

ファイル名: src/main.rs

use std::io;

fn main() {

let a = [1, 2, 3, 4, 5];

println!("Please enter an array index.");

// 配列の何番目の要素にアクセスするか指定してください

let mut index = String::new();

io::stdin()

.read_line(&mut index)

.expect("Failed to read line");

// 値の読み込みに失敗しました

let index: usize = index

.trim()

.parse()

.expect("Index entered was not a number");

// 入力された値は数字ではありません

let element = a[index];

println!("The value of the element at index {index} is: {element}");

// {index}番目の要素の値は{element}です

}このコードはコンパイルされます。cargo runで走らせ、0, 1, 2, 3, または4をこのプログラムに入力すると配列の対応する値を出力します。

もし配列の末尾を超えるような、例えば10などの数字を与えると、次のような出力が表示されます。

thread 'main' panicked at src/main.rs:19:19:

index out of bounds: the len is 5 but the index is 10

(スレッド'main'はsrc/main.rs:19:19でパニックしました:

範囲外アクセス: 長さは5ですが、添え字は10でした)

note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace

プログラムは、添え字アクセスで無効な値を使用した時点で実行時エラーに陥りました。

プログラムはエラーメッセージとともに終了し、最後のprintln!文を実行しませんでした。

要素に添え字アクセスを試みると、言語は、指定されたその添え字が配列長よりも小さいかを確認してくれます。

添え字が配列長と等しいかより大きければ、言語はパニックします。

この例の場合は特にそうですが、このチェックは実行時に行われなくてはなりません。

なぜならコンパイラは、ユーザが後でコードを実行したときに、ユーザがどんな値を入力するか知りようがないからです。

これは、実際に稼働しているRustのメモリ安全機構の例のひとつになります。低レベル言語の多くでは、 この種のチェックは行われないため、間違った添え字を与えると、無効なメモリにアクセスできてしまいます。 Rustでは、メモリアクセスを許可し、処理を継続する代わりに即座にプログラムを終了することで、 この種のエラーからプログラマを保護しています。第9章ではRustのエラー処理について、そして、 可読性が高く安全で、パニックもしなければ不正なメモリアクセスも許さないコードをどうすれば書けるのか、もっと議論します。

関数

関数は、Rustのコードにおいてよく見かける存在です。既に、言語において最も重要な関数のうちの一つを目撃していますね:

そう、main関数です。これは、多くのプログラムのエントリーポイント(訳注: プログラム実行時に最初に走る関数のこと)になります。

fnキーワードもすでに見かけましたね。これによって新しい関数を宣言することができます。

Rustの関数と変数の命名規則は、スネークケース(訳注: some_variableのような命名規則)を使うのが慣例です。

スネークケースとは、全文字を小文字にし、単語区切りにアンダースコアを使うことです。

以下のプログラムで、サンプルの関数定義をご覧ください:

ファイル名: src/main.rs

fn main() { println!("Hello, world!"); another_function(); } fn another_function() { println!("Another function."); // 別の関数 }

Rustでは、fnに続けて関数名と丸かっこの組を入力して関数を定義します。

波かっこが、コンパイラに関数本体の開始と終了の位置を伝えます。

定義した関数は、名前に丸かっこの組を続けることで呼び出すことができます。

another_function関数がプログラム内で定義されているので、main関数内から呼び出すことができるわけです。

ソースコード中でanother_functionをmain関数の後に定義していることに注目してください;

勿論、main関数の前に定義することもできます。コンパイラは、関数がどこで定義されているかは気にしません。

呼び出し元から見えるスコープ内のどこかで定義されていることのみ気にします。

functionsという名前の新しいバイナリ生成プロジェクトを始めて、関数についてさらに深く探究していきましょう。

another_functionの例をsrc/main.rsファイルに配置して、走らせてください。

以下のような出力が得られるはずです:

$ cargo run

Compiling functions v0.1.0 (file:///projects/functions)

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.28s

Running `target/debug/functions`

Hello, world!

Another function.

行出力は、main関数内に書かれた順序で実行されています。最初に"Hello, world"メッセージが出て、

それからanother_functionが呼ばれて、こちらのメッセージが出力されています。

引数

関数は、仮引数 (parameter) を持つよう定義することもできます。仮引数とは、関数シグニチャの一部になる特別な変数のことです。

関数に仮引数があると、仮引数に対して具体的な値を与えることができます。

厳密にはこの具体的な値は実引数 (argument) と呼ばれますが、普段の会話では、関数定義内の変数と関数呼び出し時に渡す実際の値の両方の意味で、

parameterとargumentを区別なく使う傾向にあります (訳注: 日本語では、特別区別する意図がない限り、どちらも単に引数と呼ぶことが多いでしょう)。

次の版のanother_functionでは、仮引数を追加しています:

ファイル名: src/main.rs

fn main() { another_function(5); } fn another_function(x: i32) { println!("The value of x is: {x}"); // xの値は{x}です }

このプログラムを走らせてみてください; 以下のような出力が得られるはずです:

$ cargo run

Compiling functions v0.1.0 (file:///projects/functions)

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.21s

Running `target/debug/functions`

The value of x is: 5

another_functionの宣言には、xという名前の仮引数があります。xの型は、

i32と指定されています。値5をanother_functionに渡すと、println!マクロにより、

フォーマット文字列中のxを含む1組の波かっこがあった位置に値5が出力されます。

関数シグニチャにおいて、各仮引数の型を宣言しなければなりません。これは、Rustの設計において、 意図的な判断です: 関数定義で型注釈が必要不可欠ということは、コンパイラがその意図する型を推し量るのに、 プログラマがコードの他の箇所で使用する必要がないということを意味します。 コンパイラも、関数が期待する型を知っていれば、より役に立つエラーメッセージを与えることができます。

関数に複数の仮引数を定義したいときは、仮引数定義をカンマで区切ってください。 こんな感じです:

ファイル名: src/main.rs

fn main() { print_labeled_measurement(5, 'h'); } fn print_labeled_measurement(value: i32, unit_label: char) { println!("The measurement is: {value}{unit_label}"); }

この例では、print_labeled_measurementという名前の2引数の関数を生成しています。

第1引数はvalueという名前でi32です。第2引数はunit_labelという名前でchar型です。

この関数はvalueとunit_labelの両方を含むテキストを出力します。

このコードを走らせてみましょう。今、functionプロジェクトのsrc/main.rsファイルに記載されているプログラムを先ほどの例と置き換えて、

cargo runで走らせてください:

$ cargo run

Compiling functions v0.1.0 (file:///projects/functions)

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.31s

Running `target/debug/functions`

The measurement is: 5h

valueに対して値5、unit_labelに対して値'h'を渡して関数を呼び出したので、

プログラムの出力にはこれらの値が含まれます。

文と式

関数本体は、文が並び、最後に式を置くか文を置くという形で形成されます。今のところ、 私たちが見てきた関数は式で終わることはありませんでしたが、式が文の一部になっているものなら見かけましたね。Rustは、式指向言語なので、 これは理解しておくべき重要な差異になります。他の言語にこの差異はありませんので、文と式がなんなのかと、 その違いが関数本体にどんな影響を与えるかを見ていきましょう。

- 文 (statement) はなんらかの動作をして値を返さない命令です。

- 式 (expression) は結果値に評価されます。ちょっと例を眺めてみましょう。

実のところ、もう文と式は使っています。

letキーワードを使用して変数を生成し、値を代入することは文になります。

リスト3-1でlet y = 6;は文です。

ファイル名: src/main.rs

fn main() { let y = 6; }

リスト3-1: 1文を含むmain関数宣言

関数定義も文になります。つまり、先の例は全体としても文になるわけです。

文は値を返しません。故に、let文を他の変数に代入することはできません。

以下のコードではそれを試みていますが、エラーになります:

ファイル名: src/main.rs

fn main() {

let x = (let y = 6);

}このプログラムを実行すると、以下のようなエラーが出るでしょう:

$ cargo run

Compiling functions v0.1.0 (file:///projects/functions)

error: expected expression, found `let` statement

(エラー: 式を予期しましたが、`let`文が見つかりました)

--> src/main.rs:2:14

|

2 | let x = (let y = 6);

| ^^^

|

= note: only supported directly in conditions of `if` and `while` expressions

(注釈: `if` および `while` 式の条件部直下でのみ対応しています

warning: unnecessary parentheses around assigned value

--> src/main.rs:2:13

|

2 | let x = (let y = 6);

| ^ ^

|

= note: `#[warn(unused_parens)]` on by default

help: remove these parentheses

|

2 - let x = (let y = 6);

2 + let x = let y = 6;

|

warning: `functions` (bin "functions") generated 1 warning

error: could not compile `functions` (bin "functions") due to 1 previous error; 1 warning emitted

このlet y = 6という文は値を返さないので、xに束縛するものがないわけです。これは、

CやRubyなどの言語とは異なる動作です。CやRubyでは、代入は代入値を返します。これらの言語では、

x = y = 6と書いて、xもyも値6になるようにできるのですが、Rustにおいては、

そうは問屋が卸さないわけです。

式は値に評価され、これからあなたが書くRustコードの多くを構成します。

数学演算(5 + 6など)を思い浮かべましょう。この例は、値11に評価される式です。式は文の一部になりえます:

リスト3-1において、let y = 6という文の6は値6に評価される式です。関数呼び出しも式です。マクロ呼び出しも式です。

波括弧で作られる新しいスコープも式です:

ファイル名: src/main.rs

fn main() { let y = { let x = 3; x + 1 }; println!("The value of y is: {y}"); }

以下の式:

{

let x = 3;

x + 1

}は今回の場合、4に評価されるブロックです。その値が、let文の一部としてyに束縛されます。

今まで見かけてきた行と異なり、x + 1の行には文末にセミコロンがついていないことに気をつけてください。

式は終端にセミコロンを含みません。式の終端にセミコロンを付けたら、文に変えてしまいます。そして、文は値を返しません。

次に関数の戻り値や式を見ていく際にこのことを肝に銘じておいてください。

戻り値のある関数

関数は、それを呼び出したコードに値を返すことができます。戻り値に名前を付けはしませんが、

矢印(->)の後に型を書いて宣言する必要があります。Rustでは、関数の戻り値は、関数本体ブロックの最後の式の値と同義です。

returnキーワードで関数から早期リターンし、値を指定することもできますが、多くの関数は最後の式を暗黙的に返します。

こちらが、値を返す関数の例です:

ファイル名: src/main.rs

fn five() -> i32 { 5 } fn main() { let x = five(); println!("The value of x is: {x}"); }

five関数内には、関数呼び出しもマクロ呼び出しも、let文でさえ存在しません。数字の5が単独であるだけです。

これは、Rustにおいて、完璧に問題ない関数です。関数の戻り値型が-> i32と指定されていることにも注目してください。

このコードを実行してみましょう; 出力はこんな感じになるはずです:

$ cargo run

Compiling functions v0.1.0 (file:///projects/functions)

Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.30s

Running `target/debug/functions`

The value of x is: 5

five内の5が関数の戻り値です。だから、戻り値型がi32なのです。これについてもっと深く考察しましょう。

重要な箇所は2つあります: まず、let x = five()という行は、関数の戻り値を使って変数を初期化していることを示しています。

関数fiveは5を返すので、この行は以下のように書くのと同義です:

#![allow(unused)] fn main() { let x = 5; }

2番目に、five関数は仮引数をもたず、戻り値型を定義していますが、関数本体はセミコロンなしの5単独です。

なぜなら、これが返したい値になる式だからです。

もう一つ別の例を見ましょう:

ファイル名: src/main.rs

fn main() { let x = plus_one(5); println!("The value of x is: {x}"); } fn plus_one(x: i32) -> i32 { x + 1 }

このコードを走らせると、The value of x is: 6と出力されるでしょう。しかし、

x + 1を含む行の終端にセミコロンを付けて、式から文に変えたら、エラーになるでしょう:

ファイル名: src/main.rs

fn main() {

let x = plus_one(5);

println!("The value of x is: {x}");

}

fn plus_one(x: i32) -> i32 {

x + 1;

}このコードをコンパイルすると、以下のようにエラーが出ます:

$ cargo run

Compiling functions v0.1.0 (file:///projects/functions)

error[E0308]: mismatched types

(型が合いません)

--> src/main.rs:7:24

|

7 | fn plus_one(x: i32) -> i32 {

| -------- ^^^ expected `i32`, found `()`

| |

| implicitly returns `()` as its body has no tail or `return` expression

8 | x + 1;

| - help: remove this semicolon to return this value

For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.

error: could not compile `functions` (bin "functions") due to 1 previous error

メインのエラーメッセージであるmismatched types (型が合いません)でこのコードの根本的な問題が明らかになるでしょう。

関数plus_oneの定義では、i32型を返すと言っているのに、文は値に評価されないからです。このことは、

()、つまりユニット型として表現されています。それゆえに、何も戻り値がなく、これが関数定義と矛盾するので、

結果としてエラーになるわけです。この出力内で、コンパイラは問題を修正する手助けになりそうなメッセージも出していますね:

セミコロンを削除するよう提言しています。そして、そうすれば、エラーは直るわけです。

コメント

全プログラマは、自分のコードがわかりやすくなるよう努めますが、時として追加の説明が許されることもあります。 このような場合、プログラマはコメントをソースコードに残し、コメントをコンパイラは無視しますが、 ソースコードを読む人間には有益なものと思えるでしょう。

こちらが単純なコメントです:

#![allow(unused)] fn main() { // hello, world }

Rustの慣用的なコメントスタイルでは、コメントは2連スラッシュで始め、行の終わりまで続きます。コメントが複数行にまたがる場合、

各行に//を含める必要があります。こんな感じに:

#![allow(unused)] fn main() { // So we’re doing something complicated here, long enough that we need // multiple lines of comments to do it! Whew! Hopefully, this comment will // explain what’s going on. // ここで何か複雑なことをしていて、長すぎるから複数行のコメントが必要なんだ。 // ふう!願わくば、このコメントで何が起きているか説明されていると嬉しい。 }

コメントは、コードが書かれた行の末尾にも配置することができます:

ファイル名: src/main.rs

fn main() { let lucky_number = 7; // I’m feeling lucky today(今日はラッキーな気がするよ) }